France-Algérie: «Individus, groupes, institutions sont portés sur la nostalgie» selon N. Sidi Moussa

Publié le :

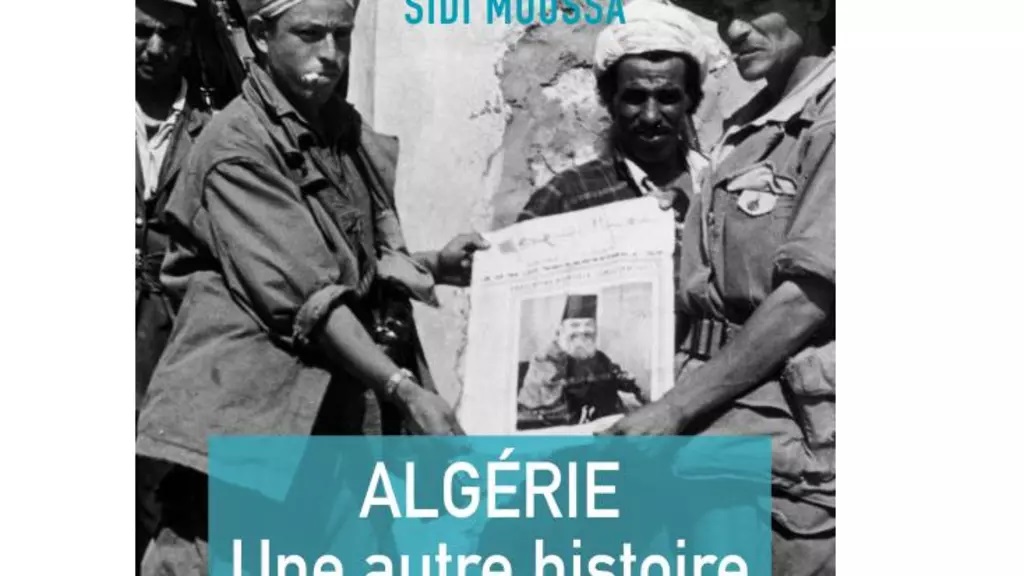

Il y a soixante ans, les représentants des indépendantistes algériens et ceux du gouvernement français signaient à Evian un accord destiné à mettre fin à plus de sept années de guerre en Algérie. Le conflit a été violent, il ne s'est d'ailleurs pas éteint immédiatement avec les accords... Il continue surtout, soixante ans après, à peser dans les relations entre l'Algérie et la France. Pourquoi ce passé reste-t-il aussi présent ? Le chercheur en science politique Nedjib Sidi Moussa, auteur d'Algérie, une autre histoire de l'indépendance, est notre invité.

RFI : 60 ans après, pourquoi est-ce que Paris et Alger ne sont pas complétements sortis de la guerre d'Algérie ?

Nedjib Sidi Moussa : La guerre est terminée, mais dans le discours, ça peut revenir, ça peut ressurgir, il y a des groupes, il y a des individus, des institutions qui peuvent être davantage portés sur la nostalgie, le ressentiment, et justement quand il y a un intérêt particulier, une conjoncture spécifique, et bien avoir l'envie, la tentation de remettre ce dossier sur la table et de raviver des blessures du passé.

Est-ce que c'est une question qui continue à hanter le débat public d'une manière ou d'une autre dans les deux pays ?

Clairement. Il y a une rupture, il y a une coupure, c'est la fin de l'empire français qui va se rétracter. La France va devoir se penser sur son territoire métropolitain et envisager désormais les enjeux au niveau européen, et cette question algérienne est devenue ensuite une question immigrée, puis une question musulmane, c'est quelque chose que justement des courants nationalistes, impérialistes et racistes en France n'ont jamais véritablement digéré.

Est-ce que c'est une question qui est purement mémorielle, ou est-ce que derrière ce bras-de-fer sur une histoire commune, il y a des questions de politique ou de géopolitique, qui sont très actuelles, celles-là ?

Cette question franco-algérienne ou les rapports entre les deux sociétés ce n'est pas qu'une question de mémoire, le paradoxe c'est qu'on a deux États, on a une indépendance, et en même temps on a cet enchevêtrement de plus en plus important entre les deux sociétés, entre autres en raison de la question migratoire, et ça c'est peut-être quelque chose qui n'est pas compris ou pas assumé des deux côtés. Moi c'est quelque chose qui me parait aberrant, par exemple, le fait qu'il puisse encore exister des visas entre les deux pays, ça veut dire justement que la présence des uns et des autres est vue comme étant problématique. Et de l'autre côté ce qui est agité comme étant un spectre, mais qui est largement exagéré, c'est la place que l'on trouve disproportionnée de la France, plutôt au niveau culturel. La place de la langue française par exemple. C'est ce qui va être combattu, notamment récemment par des mesures symboliques, le fait que des enseignes ou des documents ou des déclarations sont de moins en moins faites en français par exemple, c'est vu par les courants culturalistes algériens plutôt conservateurs comme étant le parachèvement de l'indépendance, mais au niveau culturel.

Le président français Emmanuel Macron a posé une série de gestes mémoriels, afin dit-il de réconcilier la France et l'Algérie, il a par exemple reconnu le rôle de l'armée française dans la mort du mathématicien Morice Audin, le rôle également de la France dans la mort de l'avocat nationaliste Ali Boumendjel durant la bataille d'Alger. Comment est-ce que ces gestes sont perçus en Algérie ?

Ils sont vus comme étant des gestes allant globalement dans le bon sens, mais comme étant des gestes trop symboliques. Il y a une attente, ce n'est pas la mienne, mais il y a une attente d'excuses ou de reconnaissance véritable de ce qu'a été la colonisation, les crimes perpétrés pendant la guerre d'Algérie. Ça en dit long aussi sur la façon dont les Algériens se voient aujourd'hui, ou dont ils mesurent les promesses de l'indépendance, c'est-à-dire qu'on est très loin de l'euphorie où on regardait vers le futur. Ce qui comptait c'était de développer le pays, c'était développer des infrastructures au niveau industriel, au niveau culturel, de développer l'agriculture, or qu'est-ce qui s'est passé : avec l'échec, si vous voulez, du modèle de développement de l'indépendance, et bien il y a eu une espèce de retour vers le passé, et une espèce de ressentiment une fois l'euphorie tombée, des années après et la volonté de demander des comptes.

Est-ce que c'est un problème de génération ? Pour le dire autrement, est-ce que ces tensions vont disparaitre avec la génération qui les a vécues, qui les a portées ?

Je ne pense pas. Le problème -qu'on retrouve pour d'autres séquences historiques- c'est que les générations qui n'ont pas vécu directement le conflit vont alimenter un récit sans nuances. Un récit qui va essayer de défendre la mémoire de martyrs, de héros, sans nécessairement comprendre la complexité des enjeux, leurs nuances, la subtilité que les acteurs avaient pu vivre justement, en raison de leur engagement propre. J'ai mené des entretiens avec des anciens combattants, des anciens militants de l'indépendance, ils n'étaient pas du tout dans un discours qu'on peut retrouver aujourd'hui, ils se battaient pour la justice, pour l'égalité, ils ne se battaient pas véritablement contre la France en tant que telle, en tant qu'idée, et en tant que peuple encore moins. Ce n'est pas tant une question de génération, à mon avis, que de transmission. Il y a un déficit criant en termes d'écriture, en termes de constitution de savoir, en termes de diffusion, et l'université française n'est pas à la hauteur très clairement.