![]()

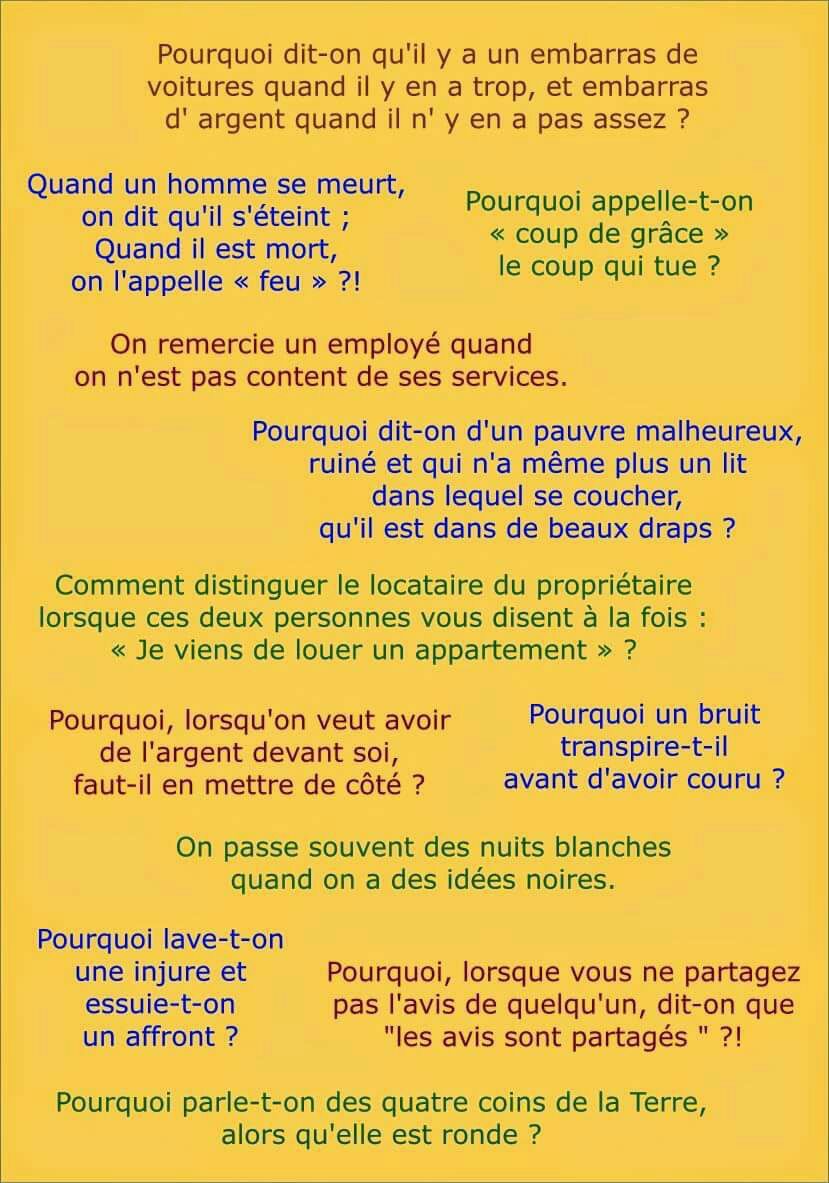

L’élevage constitue l’activité principale des ménages dans cette région.

Author provided

Seydou Ramdé, Université Aube Nouvelle

La question abordée ici est celle du financement participatif de proximité dans la région du Sahel au Burkina Faso. Cette contribution descriptive, ancrée et volontariste est l’une de celles qui seront présentées lors du colloque organisé les 22, 23 et 24 février à Ouagadougou et centré sur les formes de gouvernance en Afrique.

Il s’agit en effet de sa pertinence, de sa faisabilité et de sa mise en œuvre. Ainsi, cet article a pour objet de contribuer à repenser le management de l’autofinancement des communautés rurales dans le Sahel burkinabé. L’élevage constitue l’activité principale des ménages. La région a bénéficié de plusieurs projets. Malgré tout, le développement tarde à décoller.

Quelques constats et actions liées au développement

Ce retard peut s’expliquer par des approches du développement qui demeurent essentiellement de types ponctuels, secouristes et insuffisamment responsabilisantes. L’aide au développement a aussi contribué à instituer une situation de dépendance qui inhibe les initiatives de mobilisation des ressources locales. On constate alors une prolifération des sites miniers traditionnels avec ses conséquences y compris liées à l’apparition des mouvements terroristes.

Face à la paupérisation, certaines organisations non gouvernementales, comme l’ODE, tentent de développer des projets de promotion du revolving fund financés par Tearfund dans les communes d’Arbinda et Koutougou au Soum.

Les éleveurs du projet participent à la constitution d’un revolving fund communautaire en vendant chacun un petit ruminant (par exemple une chèvre).

Touchés par les résultats dans ces villages pilotes, 100 000 éleveurs de la commune d’Arbinda au Soum décident de s’unir pour constituer un fond communal. Ils mobiliseraient 1 500 000 000 FCFA à raison de 15 000 FCFA par éleveur. Cela permet d’octroyer 34 000 000 FCFA sous forme de revolving fund à chacun des 43 villages membres. Chaque Village financera 174 éleveurs à raison de 200 000 FCFA par bénéficiaire. Notons que le discours du Président ghanéen témoigne explicitement de la pertinence du financement participatif de proximité.

Le développement participatif en Afrique et au Burkina Faso

L’implémentation des directives de l’ajustement structurel par les pays a entraîné un vide plus ou moins rapidement comblé par la présence des organisations rurales. Cette approche privilégie la structuration du milieu rural en vue de favoriser un développement participatif. Elle n’aborde pas la stratégie de leur autofinancement.

Le peuple n’est pas vu comme partenaire financier dans les processus de mobilisation des ressources. Le cas de la gestion des crises alimentaires au Burkina Faso illustre cette réalité. Ce pays aurait pu mobiliser 30 milliards via une plateforme en demandant 3 000 FCFA auprès de 10 000 000 de burkinabè.

Les 18 500 000 burkinabè devraient être associés comme partenaires financiers dans la stratégie du financement du Programme National de Développement Économique et Social. Cela améliorerait le patriotisme positif et limiterait certaines revendications sociales.

Pour le FMI, le partenariat public-privé entraîne un surendettement du Burkina Faso.

Tout semble être organisé pour que le continent africain continue à penser que le financement doit venir du Nord. Le Président américain appelle indirectement à la rupture avec cette dépendance.

Une problématique riche et ancrée dans le Sahel

Le Burkina Faso qui a failli ne pas exister, ce pays est traumatisé et continue de l’être, de sorte qu’il est resté tributaire de l’aide extérieure. Le Sahel burkinabé ne fait pas l’exception malgré ses potentialités en ressources animales.

Le crowdfunding de proximité peut ainsi contribuer à l’autonomisation des ménages ruraux et à l’émergence d’un entreprenariat social.

Les défis principaux dans le sahel sont essentiellement liés à la maîtrise d’eau, à l’accès aux crédits et à la formation, à la jeunesse de sa population et à l’efficacité des services techniques de l’Etat. Comment alors mobiliser les 1 158 147 habitants de la région autour des projets de développement ?

Quelques données factuelles sur la région sahélienne

Le sahel est caractérisé par les faibles ressources financières des ménages mais aussi par son potentiel en ressources animales.

Les ménages peuvent donc monnayer ces ressources animales et participer aux financements des projets.

Avec 15 000 FCFA par membre et par an, la plateforme régionale mobiliserait 17 372 205 000 FCFA auprès des 1 158 147 habitants. Sur cette base, chacun des 644 villages bénéficiera d’un revolving fund de 26 975 473 FCFA. Le projet pilote ODE au Soum en est un exemple.

Le financement des gros ouvrages d’art – type barrages – comme celui du Soum est un défis pour les sahéliens.

Avec une contribution individuelle et mensuelle de 15 000 FCFA, les 1 158 147 habitants du sahel réaliseraient un barrage de 16 milliards dans chacune des quatre provinces en quatre mois. Ils financeront 26 barrages de ce genre au bout de 13 ans, soit un barrage par département. Le processus de maintien de la population sahélienne commence par son accès à l’hydraulique agricole et pastorale.

Le plus grand défis consiste à impliquer les presque 18 500 000 burkinabè au financement des projets stratégiques.

Une mise en perspective quantitative

Si 10 000 000 de burkinabè contribuent individuellement et mensuellement à hauteur de 4 000 FCFA, la plate forme nationale mobiliserait 40 milliards de FCFA. Avec ce montant, cette communauté pourrait en six mois, réaliser 15 barrages de 16 milliards, soit au moins un dans chaque région du pays.

La même communauté en 18 mois, réaliserait un barrage de ce genre dans chacune des 45 provinces du Pays. En continuant la projection, en 12 ans, la plateforme nationale financerait un barrage dans chacune des 350 communes du Burkina Faso. En doublant sa contribution mensuelle, soit 80 milliards de FCFA, elle serait aussi en mesure de financer la réalisation de 350 barrages en six ans.

Elle injecterait en un mois, 40 milliards dans le financement de 4 000 projets sans passer par une banque. En espérant que chaque entrepreneur financé, emploiera trois personnes, 12 000 emplois seront créés par an. Cette mise en perspective quantitative et financière n’est ni simpliste ni utopique, elle reflète une réalité ancrée et responsabilisante

Quelles implications au travers de ces technologies ?

Tout commence par la transformation du cœur de l’Homme de sorte qu’il soit mobilisé à contribuer même si ce n’est pas son frère qui est bénéficiaire, même si ce n’est pas son village, sa commune, sa province et sa région d’origine comme l’indique l’un des porteurs de ces projets au sein de l’ODE. Ce renouveau implique notamment la mobilisation apaisée des trois communautés religieuses majeures du pays.

Ensuite – ou plus exactement en même temps – le Burkina Faso doit rapidement se doter d’un cadre légal du financement participatif en s’inspirant en creux des avancées de la France, de l’Angleterre et des États-Unis.

Qui pour porter et piloter ces plateformes de financement participatif au Burkina Faso ?

L’auteur Didier Lapeyronnie, en 1988, mettait déjà l’accent sur le processus de formation de l’action collective et de son développement. Il explique cette action collective en accordant une place centrale aux structures organisationnelles, à leurs interactions stratégiques entre elles et aux relations entre elles et leur environnement.

En considérant alors le Burkina Faso, les communes, les provinces, les régions, les communautés religieuses comme des unités d’organisation, il est possible de les faire expérimenter le _financement participatif. _

Il s’agit d’explorer les facteurs explicatifs de la participation et du succès des opérations par ces différentes organisations.

Dans un contexte marqué par des détournements et des malversations, l’expérimentation du financement participatif à l’échelle nationale, nécessite la mise place d’une structure autonome (c.-à-d.., une haute autorité) qui garantirait sa transparence et son équité. C’est un élément clé.

Par exemple, les managers (notamment ceux qui ont la main sur les applications et leur paramétrage) des plateformes au niveau communal, provincial et regional pourraient candidater puis être élus et rendent compte au manager national.

![]() Puisque cette expérimentation aurait une dimension cultuelle, la ligue islamique, la Fédération des Églises et Missions évangéliques et l’Église Catholique pourraient – au pays des hommes intègres – s’unir pour expérimenter ce crowdfunding.

Puisque cette expérimentation aurait une dimension cultuelle, la ligue islamique, la Fédération des Églises et Missions évangéliques et l’Église Catholique pourraient – au pays des hommes intègres – s’unir pour expérimenter ce crowdfunding.

Seydou Ramdé, Doctorant en Sciences de Gestion, Université Aube Nouvelle

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.