Un vaste pan de la culture occidentale a longtemps véhiculé l’idée que l’Afrique était restée à l’écart de l’histoire et du progrès. Cela va de nos grands penseurs aux livres et aux films qui ont nourri des générations d’enfants. Dans des dessins animés de Disney, on voit des cannibales africains à peine vêtus faire mijoter gaiement leurs victimes dans d’énormes marmites suspendues au-dessus d’un feu. Parmi les philosophes, il y a pléthore d’exemples consternants. Voltaire disait des Africains : « Un temps viendra, sans doute, où ces animaux sauront bien cultiver la terre, l’embellir par des maisons et par des jardins, et connaître la route des astres : il faut du temps pour tout. » Hegel était encore plus radical : « Ce que nous comprenons en somme sous le nom d’Afrique, c’est un monde anhistorique non développé, entièrement prisonnier de l’esprit naturel et dont la place se trouve encore au seuil de l’histoire universelle. »

On entend encore aujourd’hui des échos de tels propos chez les dirigeants politiques occidentaux. En 2018, Donald Trump a qualifié un certain nombre de pays d’Afrique [et d’Amérique latine] de « trous à rats » et Emmanuel Macron affirmait en 2017 : « Le défi de l’Afrique, il est totalement différent. Il est beaucoup plus profond, il est civilisationnel aujourd’hui. » 1

On l’ignore trop souvent, mais l’Afrique a été de tout temps le foyer de civilisations et n’a jamais été coupée de l’histoire mondiale, contrairement à ce que l’on entend dire habituellement. C’est ce que confirment plusieurs ouvrages savants mais accessibles parus récemment. Le Rhinocéros d’or, de l’historien et archéologue François-Xavier Fauvelle-Aymar, révélera à beaucoup de lecteurs l’existence de ce que les spécialistes nomment de plus en plus le Moyen Âge africain 2. Pour Fauvelle, l’un des meilleurs connaisseurs français de l’histoire du continent, cette période couvre huit siècles : de la fin des civilisations africaines de l’Antiquité – l’Égypte des pharaons, la Nubie méroïtique, Aksoum, en Éthiopie, qui ont toutes laissé des témoignages architecturaux de leur passé glorieux – aux années 1500, date à partir de laquelle l’Afrique sera profondément meurtrie par la traite des esclaves puis la colonisation européenne.

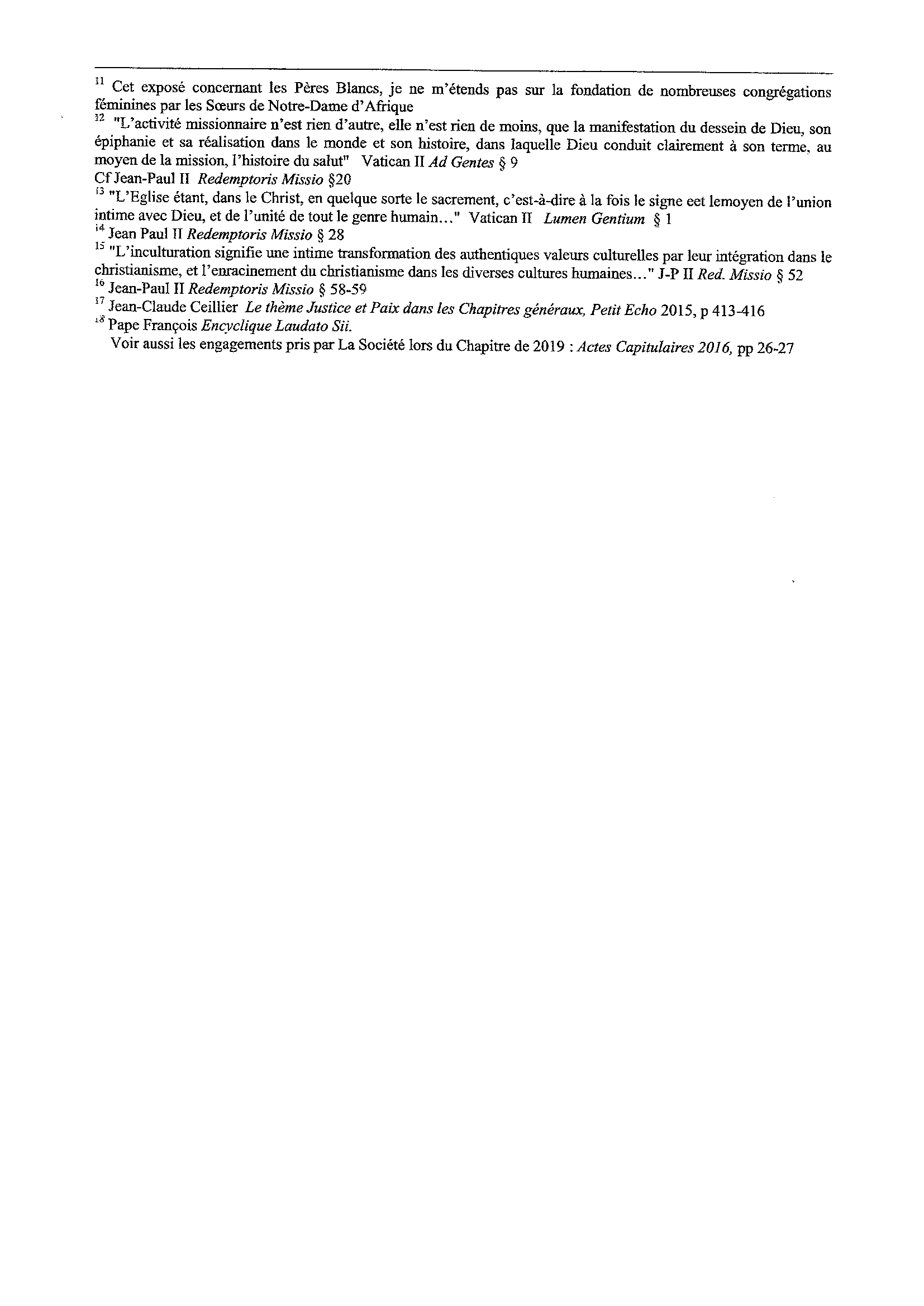

Fauvelle montre en une série de brefs chapitres que l’Afrique médiévale a été le foyer de civilisations rayonnantes. On a la preuve, par exemple, de l’existence d’un commerce transsaharien régulier dès le IXe siècle entre des localités du Maghreb et des cités caravanières aussi éloignées qu’Aoudaghost [dans l’actuelle Mauritanie]. Des objets en cuivre fabriqués au nord étaient exportés vers le sud du Sahara en échange de poudre d’or destinée à être coulée en lingots, qui étaient ensuite refondus pour être battus en monnaie dans un monde arabe en pleine expansion. Pour illustrer à quel point ces échanges commerciaux étaient bien établis à la fin du Xe siècle, Fauvelle parle d’un ordre de paiement – un chèque, pourrions-nous dire – d’un montant de 42 000 dinars émis par un marchand du sud du Sahara et encaissé par un commerçant de la ville marocaine de Sijilmassa.

Fauvelle évoque aussi les relations diplomatiques complexes qu’entretenaient au viie siècle l’Égypte nouvellement islamisée et son voisin du sud, le royaume chrétien de Nubie. Les Égyptiens s’étaient plaints que leurs voisins n’honorent pas l’une des clauses de leur accord, exigeant que tout esclave égyptien qui se serait échappé vers la Nubie leur soit livré. Mille deux cents ans plus tard, des griefs similaires entre le sud et le nord des États-Unis devinrent l’une des principales causes de la guerre de Sécession.

Mais l’histoire la plus fascinante du livre de Fauvelle concerne le royaume du Mali au début du XIVe siècle. Plus d’un siècle et demi avant les voyages de Christophe Colomb, un souverain du Mali nommé Abou Bakari II aurait monté une expédition de 200 embarcations dans le but de parvenir à « l’extrémité » de l’océan Atlantique. Aucun bateau ne revint, sauf un, dont le capitaine raconta : « Nous avons voyagé un long temps jusqu’au moment où s’est présenté en pleine mer un fleuve au courant violent. J’étais dans la dernière des embarcations. Les autres s’avancèrent, et, lorsqu’elles furent en ce lieu, elles ne purent revenir et disparurent. Nous n’avons pas su ce qui leur advint. » Certains historiens contemporains (Michael Gomez, Toby Green et John Thornton, entre autres) ont déduit de ce récit que la flotte avait été prise dans le violent courant des Canaries, qui passe à une latitude à peu près équivalente à celle du Mali.

Loin de renoncer à ses rêves d’exploration, Abou Bakari II aurait armé une nouvelle expédition d’une ampleur bien supérieure, constituée cette fois de 2 000 embarcations, dont il prit lui-même la tête. Ce fut la dernière fois qu’on le vit. Nous n’aurions jamais rien su de son histoire si un secrétaire de la chancellerie du sultanat mamelouk en Égypte n’avait eu l’idée de demander au successeur d’Abou Bakari II, Mansa Moussa – lequel, en 1324-1325, avait fait une longue halte au Caire sur la route de son pèlerinage à La Mecque – comment il était arrivé au pouvoir et de consigner ses propos par écrit. Il n’existe pas d’autres traces de l’entreprise d’Abou Bakari II 3.

Fauvelle s’évertue à démolir des thèses déjà largement discréditées reliant les expéditions d’Abou Bakari II à une hypothétique présence africaine dans le Nouveau Monde antérieure aux voyages de Christophe Colomb. Il s’interroge aussi sur les raisons qui auraient poussé Mansa Moussa à raconter – ou inventer – cette histoire extraordinaire. Une succession contestée entre des branches rivales de la dynastie régnante ? Une façon de prouver l’authenticité de la foi musulmane du Mali en affirmant qu’un précédent souverain était mort en martyr en tentant de porter la religion jusqu’aux confins inconnus de l’Atlantique ? Aujourd’hui, la question de ce qu’il advint du mystérieux Abou Bakari semble excéder les capacités de la recherche historique moderne.

En revanche, Mansa Moussa, qui accéda au pouvoir en 1312, a laissé une telle empreinte sur son époque qu’il est étonnant qu’il reste si peu connu aujourd’hui. D’aucuns ont récemment affirmé qu’il aurait été l’homme le plus riche de tous les temps. Les spéculations sur sa fortune (mansa signifie « roi des rois ») découlent presque entièrement du séjour de trois à douze mois qu’il effectua au Caire, sur la route de La Mecque. Les sources de langue arabe varient pour ce qui est du détail mais donnent de façon univoque l’impression d’une opulence rarement vue ailleurs. Un auteur égyptien relate que Moussa se montra au Caire « au milieu de ses soldats, magnifiquement vêtu et à cheval ; sa suite était composée de plus de 10 000 de ses sujets ». Une autre source affirme qu’il « était accompagné de 14 000 jeunes filles esclaves attachées à son service ». Une troisième évoque son pèlerinage « en grande pompe », racontant que Moussa avait voyagé « avec une armée de 60 000 hommes qui marchaient devant lui tandis qu’il chevauchait. Il y avait [également] 500 esclaves, tenant chacun une houlette en or pesant 500 mithqals » [soit plus de 2 kilos].

Dans son histoire des empires de l’Afrique de l’Ouest de l’Antiquité et du Moyen Âge 4, Michael Gomez, professeur d’études islamiques à l’Université de New York (NYU), fait une remarque intéressante. C’est la prodigalité de Mansa Moussa qui a frappé les observateurs, mais l’immense cohorte d’esclaves qui accompagnaient le souverain du Mali a bien pu asseoir l’idée tenace que l’Afrique soudanienne était un réservoir inépuisable de main-d’œuvre 5. Cette partie du continent alimentait depuis longtemps déjà les marchés aux esclaves du Proche-Orient et, un peu plus d’un siècle après le pèlerinage de Moussa, elle commencera à pourvoir en esclaves les Portugais et d’autres nations européennes.

Des sources de l’époque calculent que l’empereur du Mali avait accompli le voyage de 4 300 kilomètres jusqu’au Caire avec 13 à 18 tonnes d’or pur dans ses bagages. Il le distribua dans les mosquées et aux dignitaires de tout rang rencontrés sur la route et en prodigua aux pauvres. Moussa fit personnellement don de près de 180 kilos d’or au sultan mamelouk du Caire, An-Nâsir Muhammad. Du fait de ses généreux dons et de ses dépenses extravagantes sur les marchés de la ville, la valeur de l’or se déprécia au Caire et, selon certains témoignages, le cours resta bas pendant des années. Moussa s’était montré si prodigue qu’il dut emprunter pour financer son voyage de retour.

Gomez ne se borne pas à relater l’histoire de Mansa Moussa, il en cherche la signification profonde. Le Mali jouait une partition géopolitique complexe, soutient-il. Le royaume cherchait à être reconnu des mamelouks comme un égal dans le monde musulman et était peut-être en quête d’un allié pour le protéger des incursions régulières des Berbères islamisés d’Afrique du Nord, dont l’Empire mérinide s’étendait jusque dans le sud de la péninsule Ibérique. Gomez émet l’hypothèse que les grandes manœuvres géopolitiques de Moussa et de son prédécesseur avaient des motifs similaires : tous deux cherchaient à éviter au Mali l’ingérence politique et le contrôle économique des intermédiaires du Maghreb, région par laquelle l’or malien transitait vers l’Europe et ailleurs.

Mais c’est tout autre chose qui se produisit. Dans les dix ans qui suivirent le pèlerinage de Moussa, le Mali et son empereur commencèrent à figurer sur les cartes européennes, la plus célèbre étant l’Atlas catalan de 1375, ce qui contribua à attirer les aventuriers de la péninsule Ibérique le long de la côte atlantique de l’Afrique dans l’espoir d’y trouver la source de l’or.

L’un des panneaux les plus célèbres de l’Atlas catalan représente Moussa assis sur un trône d’or et coiffé d’une lourde couronne dorée, un peu à la manière des souverains européens de l’époque. Tenant un sceptre dans une main et une sphère en or dans l’autre, il semble saluer un Berbère vêtu d’une tunique verte et d’un turban blanc monté sur un dromadaire 6. La plupart des ouvrages récents sur le Moyen Âge africain soulignent que le Sahara a longtemps été considéré à tort comme une barrière séparant une Afrique théoriquement noire d’une Afrique théoriquement blanche ou arabe. En fait, le désert a toujours été un espace perméable où se déroulaient d’intenses échanges commerciaux, si bien que les influences culturelles et religieuses voyageaient dans les deux sens.

Dans « Rois africains et esclaves noirs » 7, l’historien Herman L. Bennett, spécialiste de la diaspora africaine à l’Université de la ville de New York, s’intéresse à un tout autre genre de diplomatie de l’Afrique précoloniale : les liens établis par les Portugais avec les royaumes africains qu’ils découvraient. Bennett relate un incident qui marque, selon lui, le début de la traite atlantique. En 1441, une expédition portugaise menée par Antão Gonçalves accoste près du cap Blanc, dans l’actuelle Mauritanie. Les Portugais sautent sur un homme qui suivait un chameau et le capturent. Ils en parlent comme d’un « Maure » (en l’occurrence, un musulman). À la tombée de la nuit, les Portugais font un second captif, une femme, qu’ils qualifient de « Mauresque noire », créant ainsi une distinction entre deux races supposées qui aura des effets profonds et durables sur la conception européenne de l’esclavage et de l’Afrique en général. Comme le remarque Bennett, dès les premiers contacts entre Européens et Africains, il y eut un grand flou dans les termes employés par les nouveaux arrivants pour désigner les populations locales et les contrées explorées qu’ils imaginaient être la Guinée, l’Éthiopie et même l’Inde. Les Noirs, toutefois, en furent réduits à leur couleur de peau dès le départ.

Avant que la traite atlantique ne soit pratiquée à grande échelle à la fin du XVIe et au XVIIe siècle, estime Bennett, les Portugais se débattaient avec des questions de doctrine catholique pour savoir qui, des Maures et des Africains « païens », ils étaient en droit de capturer et de réduire en esclavage. Dans la péninsule Ibérique, musulmans et chrétiens se capturaient et se réduisaient mutuellement en esclavage, mais certains insistèrent sur le fait que, dans les nouvelles contrées d’Afrique subsaharienne, seuls les païens – c’est-à-dire ceux qui n’étaient adeptes d’aucune des trois religions du Livre – étaient dénués de raison et pouvaient donc être vendus comme esclaves. Un élément pesait lourd dans le débat : lorsque les navigateurs portugais franchirent l’embouchure du fleuve Sénégal en direction du sud, ils réalisèrent qu’ils n’étaient pas en mesure de l’emporter militairement sur les puissants royaumes africains qu’ils découvraient. Les Portugais délaissèrent ainsi les razzias au profit du commerce et de la diplomatie.

Lors d’une autre expédition quelques années plus tard, un commandant en second portugais charge un autochtone, par l’intermédiaire d’un interprète, de transmettre le message suivant à son souverain : « Dis à ton roi […] que nous sommes les sujets d’un très haut et très excellent prince Henri […] qui se trouve aux confins de l’Occident, et que nous sommes venus ici sur ses ordres pour nous entretenir en son nom avec le grand et bon roi de cette contrée. » C’est ainsi que les Portugais commencèrent à se pourvoir en esclaves non pas dans des territoires n’appartenant à personne et peuplés par des sociétés sans État, mais auprès de monarques africains souverains qui leur vendaient, par exemple, des prisonniers capturés lors de guerres avec leurs voisins.

Dans le récit qu’il fait de son voyage de 1455 en Afrique, Alvise Ca’ da Mosto, un navigateur vénitien au service de la couronne portugaise, parle d’un seigneur de la région du fleuve Sénégal, Budomel, en ces termes : « [Ses] sujets sont respectueux et plein de révérence. Ils n’en feraient pas plus pour des dieux sur terre. » 8 À propos des relations entre les explorateurs portugais et les souverains locaux, Bennett écrit : « Les deux parties cherchaient constamment à imposer leurs usages commerciaux, mais ce sont les souverains africains qui dictaient le plus souvent les termes de l’échange. Les sujets portugais qui enfreignaient les règles africaines s’exposaient à des sanctions sévères et mettaient leur vie en danger. » De toute évidence, les Africains n’étaient pas des sauvages vivant dans un état proche de celui de nature, contrairement à l’idée qui s’est répandue en Occident avec l’essor de la traite atlantique et la colonisation du Nouveau Monde.

Bennett accorde une grande importance à ces premières rencontres. Avec son livre, explique-t-il, il vise à mettre à mal le récit en usage sur la montée en puissance de l’Europe, un récit selon lequel l’Afrique du début de l’époque moderne passe directement « de sauvage à esclave ». Bennett remet en question « les causes qui ont longtemps servi à englober la rencontre entre Européens et les Africains […] dans l’histoire de l’esclavage du Nouveau Monde, négligeant ainsi le rôle que l’Afrique et les Africains ont joué dans l’évolution des royaumes de la péninsule Ibérique et l’expansion impériale avant 1492 ».

À l’époque des voyages de Ca’ da Mosto, la couronne de Castille et celle du Portugal, les deux principaux royaumes chrétiens de la péninsule Ibérique, n’étaient pas encore parvenues à un accord à propos de leurs empires naissants et du sort à réserver à l’Afrique atlantique et à ses relations avec le reste du monde. En 1454, raconte Bennett, le roi Jean II de Castille intime à son neveu, le roi Alphonse V de Portugal, de se tenir à l’écart de l’Afrique, qui est sa « conquête ». Dans le cas contraire, il jure de lui « faire la guerre, dans le feu et le sang, comme à un ennemi ».

À cette époque, la couronne portugaise clame déjà haut et fort ses victoires dans la « guerre juste » menée contre les païens africains au nom de l’Église catholique. Bennett y voit, avec raison, une « fiction destinée à empêcher les autres princes chrétiens de revendiquer les territoires nouvellement “découverts” ». Alphonse V, que l’on surnomme déjà « l’Africain » de son vivant, exagère ses succès en Afrique. Il essaie surtout de gagner du temps, espérant obtenir de l’aide de la part du pape Nicolas V dans le conflit qui l’oppose à la Castille – secours qui arrive en 1455, sous la forme d’une bulle pontificale, Romanus Pontifex. Cet édit reconnaissant au roi du Portugal le droit de dominer la plus grande partie de l’Afrique sera l’une des premières d’une série de bulles papales qui partageront les nouvelles terres entre le Portugal et l’Espagne.

La thèse principale de l’ouvrage de Herman Bennett est que la concurrence acharnée à laquelle se livraient le Portugal et l’Espagne pour l’Afrique atlantique fut déterminante pour la formation de l’État-nation moderne et du nationalisme européen. Les premières identités nationales en Europe se sont forgées, dans une large mesure, sur la base de la concurrence en Afrique. Et cela, explique Bennett, n’apparaît absolument pas dans les histoires des pays occidentaux, qui passent directement de la conquête des îles Canaries au débarquement de Christophe Colomb en Amérique. « Nous avons perdu de vue à quel point les histoires de l’Europe et de l’Afrique du XVe siècle sont imbriquées », écrit-il.

De tous les ouvrages mentionnés ici, celui de Toby Green, historien de l’Afrique lusophone au King’s College de Londres, est de loin celui qui couvre la période la plus vaste. A Fistful of Shells s’ouvre sur la fondation de l’empire du Mali par Soundiata Keïta aux alentours de 1235 et court jusqu’au XIXe siècle. Il se fonde sur un matériau d’une telle diversité (recherches sur le terrain, documents d’archives, études des traditions orales africaines) qu’on a du mal à le classer.

L’un de ses points forts est qu’il montre, contre toute attente, que les Africains ont souvent réussi à tirer leur épingle du jeu durant les quatre siècles qui ont suivi leurs premiers contacts avec les Européens. Green évoque d’abord les conséquences politiques qu’eut en Afrique le début du commerce avec les Européens au XVe siècle. Si de grands États très structurés tels que l’Empire songhaï, qui avait succédé à celui du Mali, furent affaiblis et finirent par s’effondrer, des royaumes plus petits, dont beaucoup de vassaux, prirent leur autonomie et se consolidèrent grâce aux échanges commerciaux avec les nouveaux venus.

Au départ, c’est essentiellement l’or qui intéressait les Européens en Afrique, mais, avec l’essor de l’agriculture de plantation dans le Nouveau Monde à la fin du XVIe siècle, la demande d’esclaves africains augmenta de façon spectaculaire. Et ce sont ces petits royaumes, perpétuellement en guerre les uns contre les autres, ainsi que contre les peuples sans État et les grands empires, qui devinrent les principaux fournisseurs d’esclaves de l’Europe. Le fait que les Africains eux-mêmes aient pris part à la traite atlantique est désormais bien établi, et Green ne se montre pas avare de détails. Ce que l’on sait moins, en revanche, c’est que plusieurs grands royaumes africains usèrent de tous les moyens pour se soustraire à la traite d’esclaves et résister à la domination croissante de l’Europe.

Le roi du Bénin (dans l’actuel Nigeria) et celui du Kongo (à cheval sur l’actuel Angola, la république du Congo et la République démocratique du Congo) refusaient catégoriquement de vendre des captifs aux Européens (mais leur en achetaient parfois) et réussirent pendant longtemps à empêcher les nouveaux arrivants de faire main basse sur d’autres ressources convoitées comme les métaux. L’histoire du royaume du Kongo est particulièrement éclairante. Ce pays, dont le roi était élu par une assemblée d’anciens, était un État très structuré à l’arrivée des Portugais, dans les années 1480. Le royaume se convertit rapidement au christianisme, qui avait encore peu pénétré dans l’ouest de l’Afrique à cette époque. En 1516, un voyageur portugais écrivait à propos du deuxième roi chrétien du Kongo, Alphonse Ier : « Sa vie chrétienne est telle qu’il m’apparaît à moi, non comme un homme, mais comme un ange envoyé par le Seigneur à ce royaume pour le convertir. »

Le Kongo eut des ambassadeurs auprès du Saint-Siège des années 1530 aux années 1620, mais ses relations avec le Portugal se détériorèrent en raison de l’esclavage. En 1526, Alphonse Ier écrit ainsi à Jean III de Portugal :« Beaucoup de nos sujets désirent acquérir les objets et marchandises que les gens de chez vous amènent ici. Afin d’assouvir cet appétit démesuré, ils capturent bon nombre de nos hommes libres et protégés. Il n’est pas rare qu’ils enlèvent des nobles et des fils de nobles, même des gens de notre parenté, pour les vendre ensuite aux hommes blancs résidant dans notre royaume ; ils les gardent cachés puis les emmènent secrètement la nuit. Dès que les captifs sont entre les mains des hommes blancs, ils sont marqués au fer rouge. »

Face au refus du Kongo de développer la traite, le Portugal fonde en 1575 une colonie attenante au royaume, à Luanda (l’actuelle capitale de l’Angola), qui lui sert de base arrière pour déstabiliser son ancien partenaire. Le royaume du Kongo oppose une résistance acharnée aux Portugais et finit par se tourner vers les Pays-Bas, qui ne pratiquent pas encore la traite et sont ennemis des royaumes d’Espagne et du Portugal alors unifiés. Le roi Pierre II du Kongo propose une alliance aux Pays-Bas et leur demande, dans une lettre de 1623, « quatre ou cinq navires de guerre ainsi que cinq cents à six cents soldats », qu’il s’engage à payer « en or, en argent et en ivoire ».

Les Pays-Bas acceptent l’alliance. Leur calcul est le suivant : en stoppant la traite dans cette région qui fournit à elle seule plus de la moitié des esclaves envoyés dans les colonies portugaises et espagnoles d’Amérique, ils espèrent mettre à mal le Brésil, société de plantation et à l’époque principale source de richesse du Portugal.

À la suite de cette alliance, l’Afrique devient un acteur majeur de la lutte pour le contrôle de l’Atlantique Sud durant la guerre de Trente Ans (1618-1648). Les Hollandais dépêchent des navires de guerre en 1624, puis à nouveau en 1641 – permettant cette fois au Kongo de chasser les Portugais. En 1648, une expédition portugaise partie du Brésil reconquiert l’Angola. Hegel ignorait tout cela, mais ici, sans aucun doute, l’histoire africaine rejoint l’histoire mondiale.

Ce qui causa la perte du Kongo, c’est la terrible hémorragie démographique provoquée par la traite après sa défaite contre le Portugal en 1665. Comme d’autres États qui avaient fait obstacle à la mainmise européenne, des royaumes puissants et très structurés tels que la Confédération ashantie et le royaume du Bénin, sa fragilité venait du fait qu’il n’avait plus la maîtrise de sa masse monétaire. Au Kongo, c’est une étoffe de fabrication locale et de qualité supérieure qui était le principal étalon de valeur et la principale monnaie d’échange, ainsi qu’un type de coquillage, le nzimbu, ramassé le long de la côte toute proche. Constatant le goût de la population locale pour l’étoffe, les Hollandais inondèrent la région de leurs premiers textiles manufacturés, anéantissant le marché du pagne fabriqué au Kongo. Après avoir reconquis Luanda, les Portugais inondèrent de la même manière la région de coquillages, aussi bien locaux qu’importés de l’océan Indien. Des catastrophes monétaires semblables s’abattirent sur les derniers grands royaumes ouest-africains, du fait, essentiellement, de la chute du cours de l’or qui suivit les découvertes de gisements dans le Nouveau Monde.

« Les inégalités entre l’Europe et l’Afrique atlantique résultent essentiellement de l’asymétrie économique de leurs échanges, écrit Toby Green. Pendant plusieurs siècles, les sociétés africaines exportaient ce que nous pourrions appeler des “devises fortes”, notamment de l’or, qui ne se déprécient pas avec le temps. » En échange, les Africains recevaient des cauris 9, du cuivre, du tissu et du fer, dont la valeur décroît avec le temps. Et, parallèlement, l’Afrique a été vidée de sa population, et sa main-d’œuvre asservie a été utilisée à des fins productives au profit des Amériques.

Green conclut sa vaste étude du pillage progressif du continent en regrettant le manque d’intérêt des historiens pour l’Afrique de l’époque précoloniale : « Dans la plupart des universités où l’histoire de l’Afrique est enseignée, on se focalise sur le présent et sur les problèmes du présent. C’est le cas au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Brésil… Lorsqu’on remonte plus loin dans le passé, c’est toujours sous l’angle de l’esclavage, en répétant les vieux clichés sur des peuples primitifs et opprimés. Mais l’histoire de l’Afrique est bien plus complexe que cela ; et la cause première de bien des problèmes du présent réside précisément dans ce passé plus lointain. »

— Cet article est paru dans The New York Review of Books le 27 juin 2019. Il a été traduit par Pauline Toulet.

Notes

1. Emmanuel Macron a regretté par la suite l’emploi du mot « civilisationnel ». Quant à Nicolas Sarkozy, il déclarait en 2007, dans son discours de Dakar : « Le drame de l’Afrique, c’est que l’homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire. […] Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n’y a de place ni pour l’aventure humaine, ni pour l’idée de progrès. »

2. Le Rhinocéros d’or. Histoires du Moyen Âge africain (Folio, 2014).

3. Selon Fauvelle, Abou Bakari II était le père de Mansa Moussa et non son prédécesseur sur le trône du Mali.

4. African Dominion: A New History of Empire in Early and Medieval West Africa (Princeton University Press, 2018).

5. On appelle « zone soudanienne » la bande du continent africain située entre le Sahel, au sud du Sahara, et le nord de la zone équatoriale.

6. L’Atlas catalan est composé de six parchemins pliés en deux et collés sur des panneaux de bois articulés.

7. African Kings and Black Slaves (University of Pennsylvania Press, 2018).

8. Voyages en Afrique noire d’Alvise Ca’ da Mosto (1455 et 1456), relation traduite et présentée par Frédérique Verrier (Chandeigne, 1994).

9. Le cauri est un petit coquillage de l’océan Indien traditionnellement employé comme monnaie.