Mohamed Kouaci au premier plan à droite, frontière de l'est algérien vers 1961. © © Mohamed Kouaci

Pendant la guerre d’Algérie, l’un et l’autre camp ont utilisé la photographie pour prendre le monde à témoin. Deux historiennes montrent comment dans la revue « Continents manuscrits ».

Lors d’une guerre, la vision des mêmes événements diffère d’un camp à l’autre. En consacrant son dernier numéro en ligne à l’histoire de la photographie en Algérie et au rôle que cet art a joué durant la guerre d’Algérie (1954-1962), Continents manuscrits en fait une nouvelle démonstration, à travers les recherches de deux historiennes.

Celles-ci se sont penchées sur la manière dont la rédaction en chef d’un grand magazine français, d’une part, et le responsable du service photographique des indépendantistes, d’autre part, ont utilisé les images.

Fadila Yahou, dont les travaux visent à reconstituer une histoire culturelle de la guerre d’indépendance, analyse à partir des photos publiées et de leur mise en contexte, surtout en une, comment Paris Match et son imposante équipe de 21 photoreporters ont couvert le conflit.

Romans-photos

Dès 1954, le ton est donné : « La vague terroriste a franchi la frontière de l’Algérie », titre, en couverture, le magazine, le 6 novembre. Le texte est en gras, encadré dans un bloc blanc incrusté sur la photo de l’actrice italienne la plus célèbre du moment, Gina Lollobrigida. Bien des unes qui suivront seront conçues sur le même principe : une combinaison d’annonces choc et de photos de vedettes de l’époque, qui entend célébrer l’insouciance des Trente Glorieuses.

Les événements d’Algérie ne sont traités que comme de regrettables faits divers, et les sujets sont souvent présentés tels des romans-photos, même lorsqu’ils évoquent des épisodes tragiques de la lutte armée contre le colonisateur et de la terrible répression qui s’ensuivit.

Paris Match ne déviera jamais de cette ligne éditoriale, qui « colle » avec celle du pouvoir. Du moins jusqu’à l’arrivée du général de Gaulle et sa décision de recourir à un référendum d’autodétermination, en 1959. Devenu gaulliste, le magazine épousera tous les changements d’orientation jusqu’aux accords d’Évian et à l’indépendance.

https://www.jeuneafrique.com/wp-content/themes/ja-3.0.x/assets/img/mondial2018/quote-article.png") left top no-repeat;">PARIS MATCH N’HÉSITE PAS À EMPLOYER, DÈS 1955, LE MOT « GUERRE ».

Un parcours cependant parfois inattendu. Ainsi, tout en continuant pendant des années à célébrer le travail de « pacification » de l’armée française – notamment à travers des photos où des soldats mettent en joue et humilient des fellaghas, réels ou supposés –, Paris Match n’hésite pas à employer, dès 1955, le mot « guerre », alors qu’en haut lieu cette expression restera longtemps taboue.

Une seule ligne éditoriale, le sensationnel

Après le tournant imposé par de Gaulle, on se résigne à aller vers l’indépendance tout en continuant à glorifier les parachutistes et les légionnaires face aux fourbes indépendantistes. On peut ainsi à la fois regretter le putsch des généraux, partisans de l’Algérie française, et magnifier ces militaires félons à travers des portraits photographiques les représentant en majesté. De même, tout en acceptant l’inéluctable indépendance, on ne cesse de montrer les pieds-noirs comme des victimes qu’il ne faut pas abandonner. La seule ligne vraiment intangible du journal grand public reste le sensationnel, qui fait davantage appel à l’émotion qu’à la raison.

C’est évidemment une tout autre histoire qui est vécue et racontée par l’autre camp. Marie Chominot, qui a consacré une thèse aux pratiques et aux usages de la photographie pendant la guerre et publié Regards sur l’Algérie (Gallimard, 2016), l’évoque dans son article consacré au photographe algérien le plus connu de cette époque, Mohamed Kouaci. Après avoir exploré ses riches archives, pour l’essentiel inédites, elle a pu reconstituer le parcours de celui qu’elle qualifie d’« artisan de la Révolution par l’image ». Considéré comme « le » photographe de la Révolution, Kouaci fut la figure centrale d’une communication par l’image entreprise par les indépendantistes.

https://www.jeuneafrique.com/wp-content/themes/ja-3.0.x/assets/img/mondial2018/quote-article.png") left top no-repeat;">LES INDÉPENDANTISTES DÉMONTRENT QUE LES TROUPES COLONIALISTES SONT RESPONSABLES DE BAVURES ET DE MASSACRES

Auteur prolifique de clichés, militant anticolonialiste bien avant la guerre, il organisa cette communication en tant que responsable du service photographique du ministère de l’Information du Gouvernement provisoire de la république algérienne (GPRA) dès 1958. Ce dont témoignent ses archives, constituées de ses images et, aussi, de toute la documentation du service photo de cette institution. Une aubaine quand on sait que quasiment tout le fonds qui avait été transféré de Tunis (où était alors installé le ministère algérien de l’Information) à Alger, en 1962, semble avoir disparu.

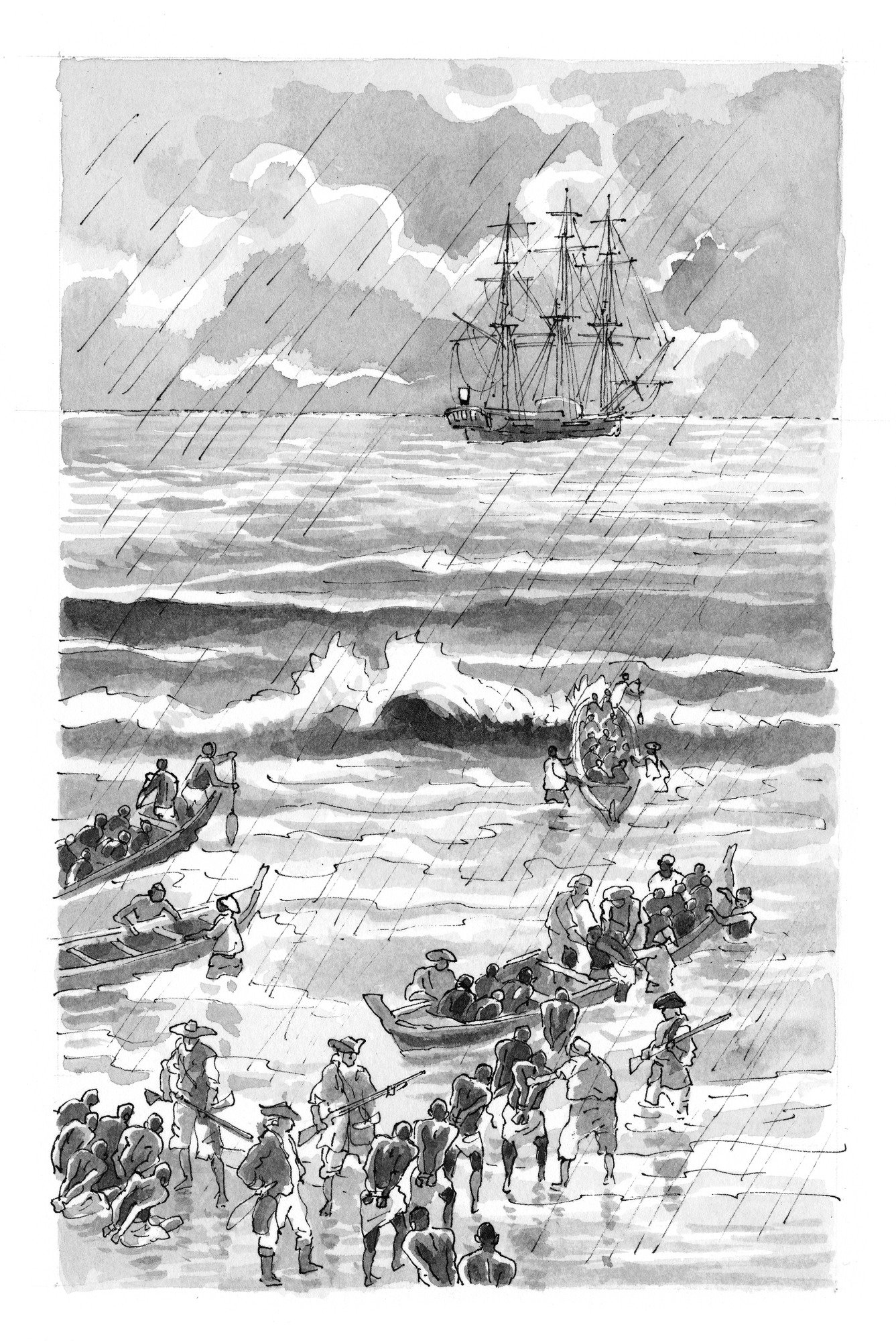

La politique d’information des Français, qui domine le champ médiatique en métropole et à l’étranger, consiste à nier l’existence d’une guerre tout en célébrant les vertus de son armée et à réduire l’activité du FLN à des exactions de hors-la-loi. Les indépendantistes ne pouvant la concurrencer frontalement, ils s’attachent à décrédibiliser la propagande française en démontrant que le FLN dispose d’un grand nombre de combattants, qu’il remporte des succès et que les troupes colonialistes sont responsables de bavures et de massacres, notamment contre les civils. Les photographies jouent un rôle majeur en tant que preuves visuelles. Publiées dans la presse du FLN (Résistance algérienne, puis El Moudjahid), elles proviennent d’abord de travaux amateurs réalisés par des moudjahidine, avant que les résistants mobilisent des photographes militants, algériens ou étrangers.

Des clichés héroïsants

Quand la construction de la ligne Morice, à la frontière de la Tunisie et du Maroc, rend quasi impossible toute entrée en Algérie, les photos dont dispose le FLN sont surtout réalisées avec l’armée des frontières de Houari Boumédiène. Ces clichés héroïsants montrent des troupes pourtant bloquées, sauf exception, à l’extérieur du territoire, tandis que Kouaci, dans des camps de réfugiés, exprime son talent de portraitiste humaniste. Le FLN ne se prive pas pour autant d’utiliser tous les clichés susceptibles de servir son combat médiatique et, notamment, ceux… du service cinématographique des armées de la France !

https://www.jeuneafrique.com/wp-content/themes/ja-3.0.x/assets/img/mondial2018/quote-article.png") left top no-repeat;">LE FLN A SU UTILISER « LE POIDS DES MOTS, LE CHOC DES PHOTOS »

On ne saurait sous-estimer le rôle majeur joué par la photographie pour délégitimer les discours du gouvernement français comme celui des Européens d’Algérie. Et, surtout, pour faire entendre « la voix algérienne » et les revendications indépendantistes. Le manque de moyens de ces derniers, surtout au début, n’était pas forcément un handicap insurmontable. Pour éveiller les consciences, la quantité et la qualité des clichés importaient moins que l’impact de quelques-uns d’entre eux. Le FLN a su utiliser « le poids des mots, le choc des photos » pour reprendre le slogan… de Paris Match.

À la lecture de l’ensemble de ce numéro de Continents manuscrits, on est cependant frappé par ce que la photographie n’arrive guère à montrer – ou ne peut montrer. Le grand oublié de ces images de propagande est le peuple algérien. Comme le précise un texte intitulé « L’image manquante », ce dernier semble n’avoir obtenu de droit à l’image qu’en 2019, soixante ans après la fin de la guerre, grâce aux manifestations populaires du Hirak. Tournant ou simple parenthèse ?