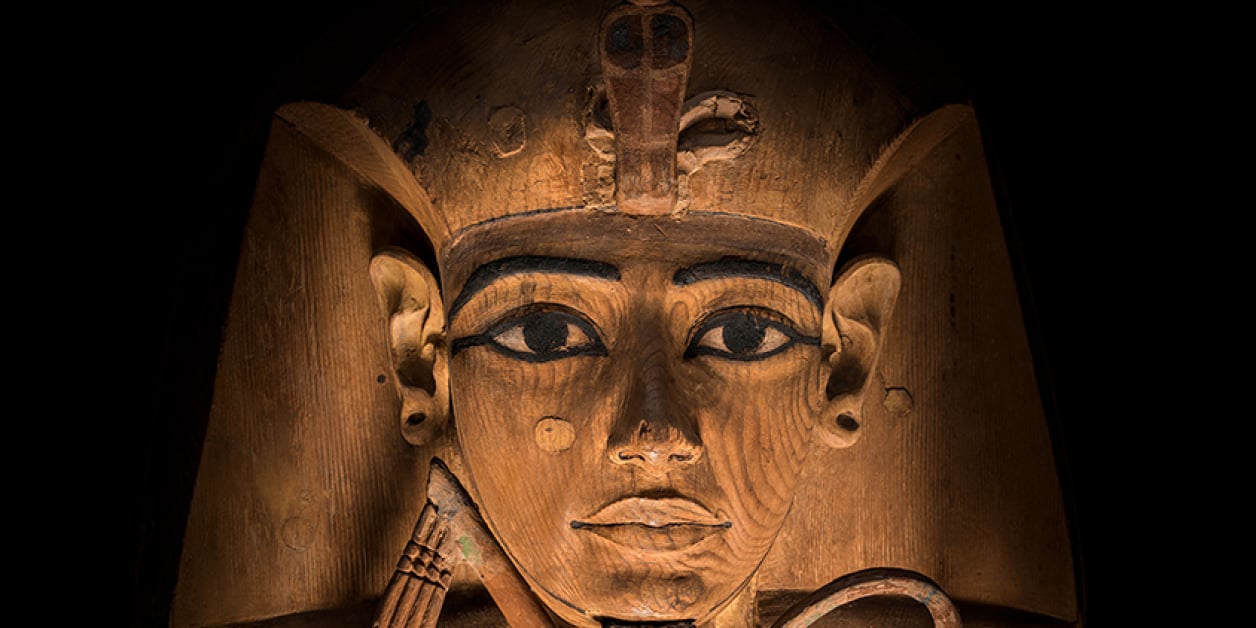

Portrait du guide spirituel Cheikh Ahmadou Bamba prise en 1913, à Diourbel, par le lieutenant-colonel Paul Marty. © Domaine public

C’est un peu comme s’il revenait une seconde fois à la vie. Découvertes il y a trois ans, six photos inédites de Serigne Touba, autre nom du fondateur de la confrérie des Mourides Cheikh Ahmadou Bamba, décédé il y a près d’un siècle, ont été présentées lundi 24 avril au chef de l’État sénégalais, Macky Sall. Elles avaient été remises solennellement six jours plus tôt à Serigne Mountakha Mbacké, khalife général des Mourides à Touba.

De Lyon à Touba

Située à près de 200 kilomètres à l’est de Dakar, cette ville sainte du mouridisme, courant islamique soufi le plus important du Sénégal avec près de 3 millions d’adeptes, a été fondée par le Cheikh lui-même en 1888. « Acquérir ces photos était d’une importance capitale pour le Sénégal, tant sur le plan religieux que sur celui du patrimoine », se réjouit Khadim Ngom, cardiologue à Bordeaux et membre du collectif Diwaanul Mahaarif. Composé de disciples mourides, de petits-fils du théologien et de scientifiques, ce collectif s’est formé pour acheter les clichés vendus aux enchères à Lyon en mars dernier.

Le retour des images au Sénégal, alors que s’achevait la période de ramadan, concourait à un symbolisme fédérateur. Jusqu’ici, qu’une seule photographie de Cheikh Ahmadou Bamba n’était connue : un portrait du guide spirituel enturbanné et vêtu d’une tunique blanche prise en 1913, à Diourbel, par le lieutenant-colonel Paul Marty.

Ce dernier dirigeait à l’époque le service des Affaires musulmanes du gouvernorat de l’Afrique occidentale française (AOF), à Dakar. Les six nouvelles photos ont, elles, été prises en mars 1918 et tirées de l’album personnel de Jean Geoffre, architecte français en poste au Sénégal. Elles montrent Serigne Touba posant la première pierre de la grande mosquée de Diourbel, l’un des premiers édifices religieux du mouridisme.

Présentées une première fois le 14 avril à l’ambassade du Sénégal, à Paris, les images rachetées pour un coût total de 60 000 euros permettent de découvrir le fondateur de la confrérie sous un nouveau jour. « Ces photographies donnent une autre vision de Cheikh Ahmadou Bamba, de son leadership et de son charisme. Elles ont une dimension culturelle mais aussi mémorielle pour nous, les disciples », affirme Khadim Gueye, secrétaire général de la Fédération nationale des Mourides de France.

Trois ans de tractations

L’histoire de ce retour commence en mars 2020, lorsque les clichés libellés Le Serigne Amadou Bamba apparaissent sur le site de la maison Delcampe, spécialisée dans la vente de cartes postales anciennes pour 5 euros. Devant l’engouement que les images suscitent auprès des fidèles mourides, le collectionneur qui en était propriétaire décide de surseoir à leur vente.

« Les revendeurs ont été bombardés de mails et de messages. L’intérêt pour ces photos dont ils ignoraient la valeur les a surpris », raconte Khadim Gueye, qui a été contacté par la société de vente, qui était à la recherche de plus d’informations.

© DR

Un collectif s’est alors constitué pour authentifier les photos, de format 7 x 4 cm, et les racheter. « Nous nous sommes appuyés sur les écrits des anciens disciples de Cheikh Ahmadou Bamba qui relataient le jour de la pause de la première pierre de la mosquée pour nous assurer que les scènes concordaient, explique le secrétaire général de la fédération des Mourides de France. Nous avons ensuite tenté d’approcher le propriétaire des photos, sans succès. »

Trois ans plus tard, en mars dernier, les fameux clichés réapparaissent en ligne cette fois-ci, dans le catalogue de la maison de ventes aux enchères De Baecque. Ils sont alors réévalués à la hausse et mis à prix 30 000 euros. Le collectif Diwaanul Mahaarif se positionne en payant un acompte de 5 000 euros, mais doit batailler avec un autre acheteur – anonyme – également intéressé. Les photos sont finalement adjugées à 48 000 euros, auxquels s’ajoutent 12 000 euros au titre des frais d’adjudication. « Nous avons mutualisé nos forces sur le plan financier et intellectuel pour que ces photos fassent partie du patrimoine de la confrérie mouride », s’est félicité Khadim Ngom.

Des archives manquantes

Pour Souleymane Jules Diop, ambassadeur et délégué permanent du Sénégal auprès de l’Unesco, la découverte de ces photos est « une grande victoire parce que la puissance coloniale ne voulait pas que le mouridisme survive à la mort de Serigne Touba, en 1927 ». « Le colon craignait que les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba suscitent un soulèvement populaire. C’est peut-être à cause de cette peur que les archives qui retracent sa vie manquent », estime le diplomate. « La rareté des images de Serigne Touba peut s’expliquer également par sa longue captivité », affirme de son côté Khadim Gueye.

Résistant anticolonial né en 1853, Cheikh Ahmadou Bamba a été déporté une première fois au Gabon entre 1895 et 1902 après avoir fondé la ville de Touba, puis en Mauritanie entre 1903 et 1907. À son retour au Sénégal, il est contraint à la résidence surveillée pendant plusieurs années. Mais les relations avec les autorités coloniales finissent par s’apaiser. Si bien que plusieurs de ses disciples participent à la Première Guerre mondiale. Une contribution qui vaut à Serigne Touba de recevoir la croix du chevalier de la Légion d’honneur, distinction qu’il accepte mais ne portera jamais.

Entièrement restaurées et numérisées, les six photos tirées de l’album personnel de l’architecte Jean Geoffre, également racheté pour 300 euros, devraient être exposées aux côtés des objets personnels de Serigne Touba dans un musée en construction dédié au théologien. En attendant, le Musée des civilisations noires de Dakar s’est proposé pour les présenter au public et espère que d’autres images du Serigne Touba seront découvertes.