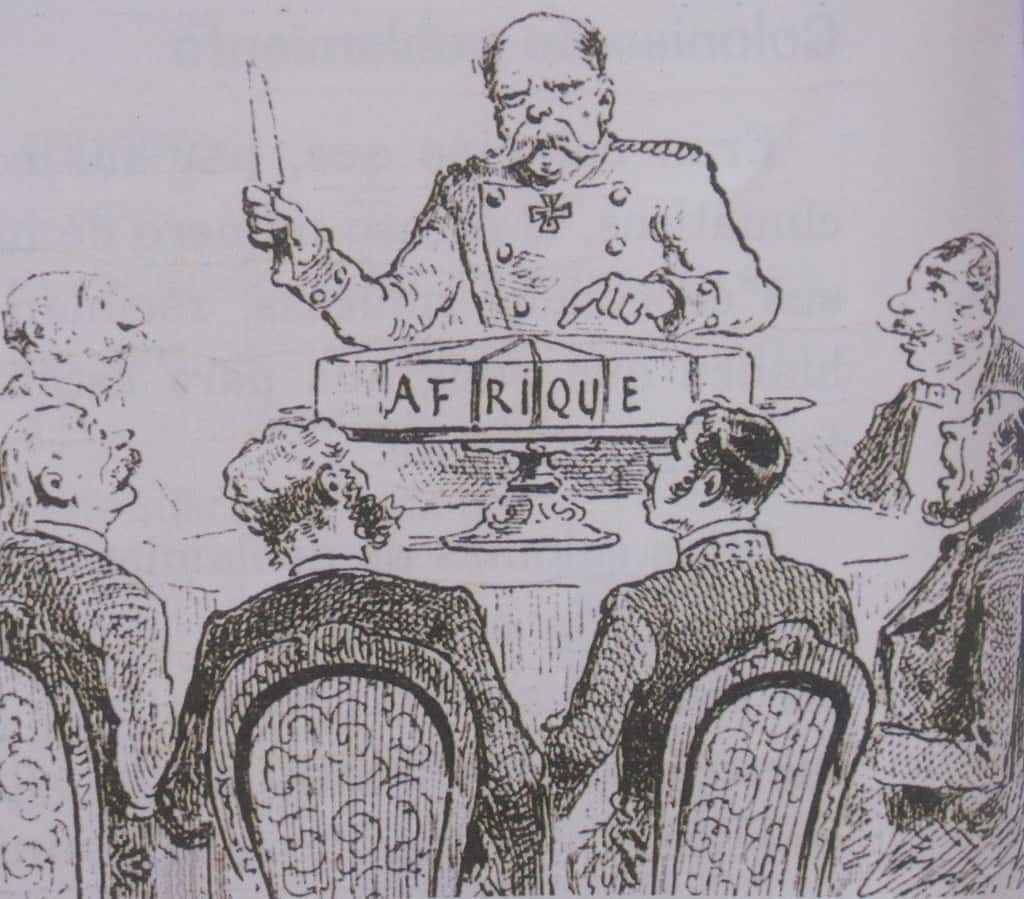

A une époque où la colonisation n’est pas encore considérée comme un but en soi, la Conférence de Berlin (1884-1885) est perçue comme le moment où les puissances coloniales européennes se sont réunies pour se partager le continent africain. C’est la première fois qu’une rencontre diplomatique européenne porte exclusivement sur la question de l’Afrique : elle contribue à définir les règles communes pour de futures acquisitions territoriales par les pays d’Europe.

[EN VIDÉO] Interview 3/5 : l'Afrique, berceau de l'humanité ? L’Afrique est-elle le berceau de l’humanité ? Au vu des dernières découvertes on pourrait en dnull

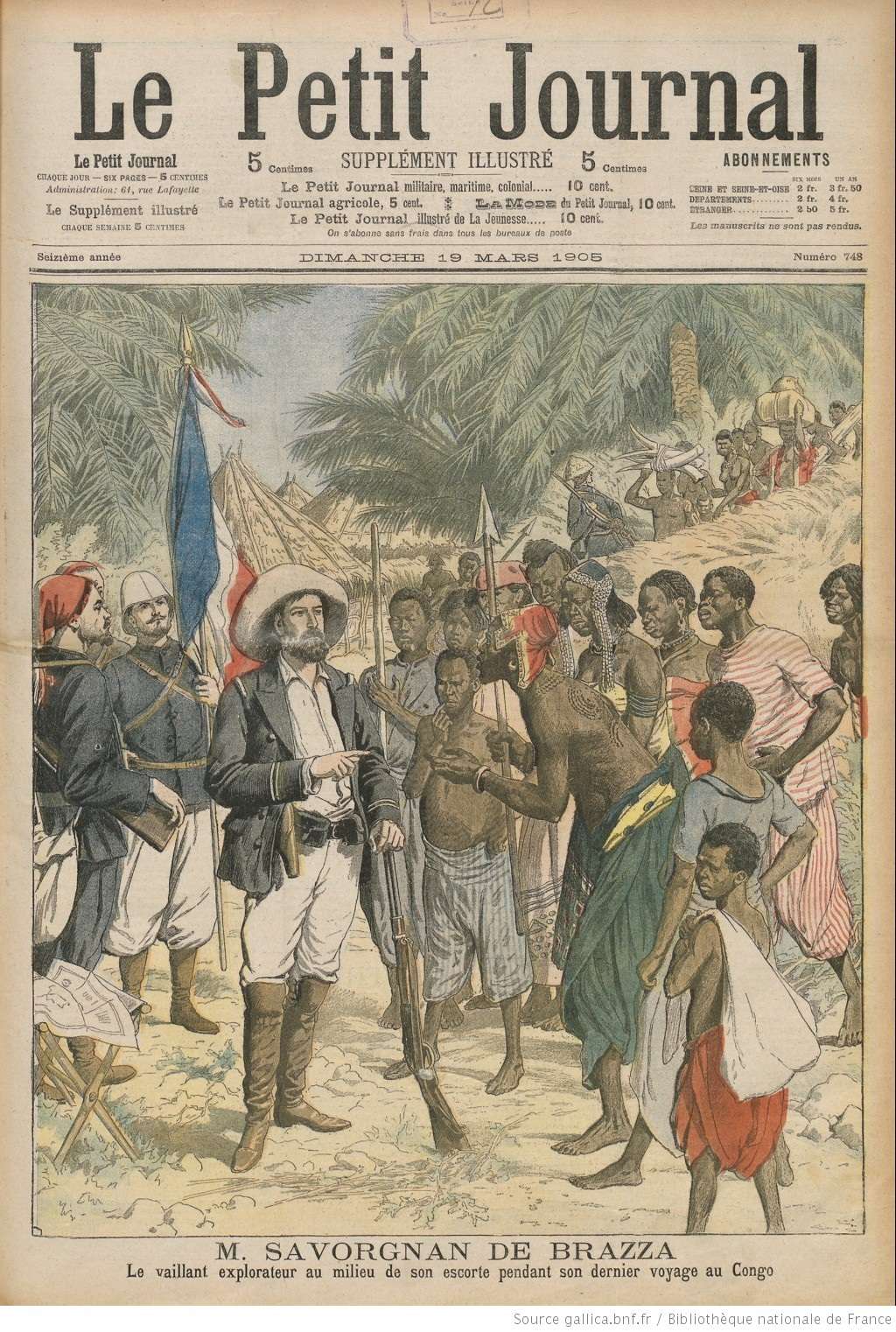

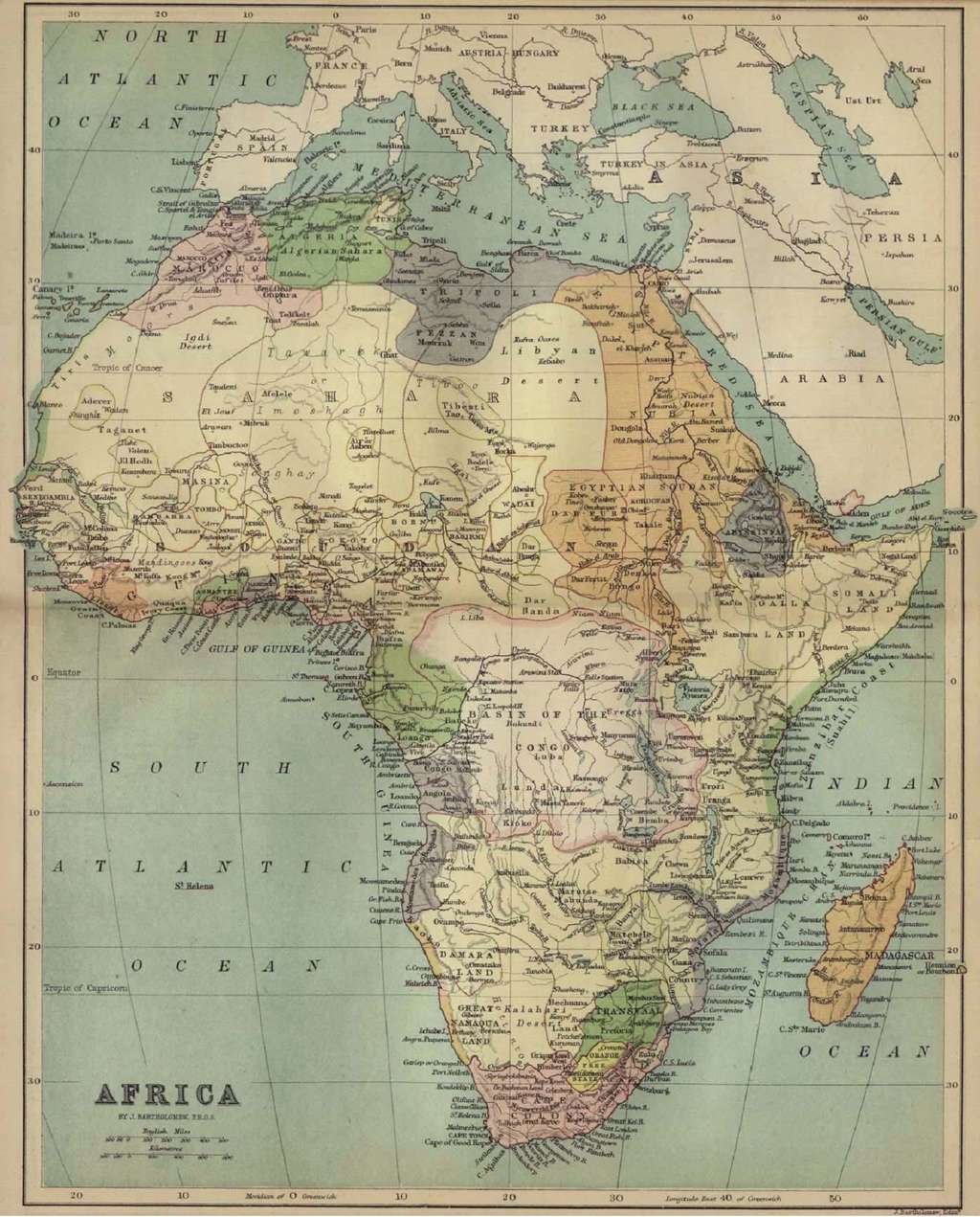

Au XIXe siècle, les Européens sont présents sur les côtes africaines où ils ont établi des comptoirs de commerce ; les premières explorations à l'intérieur des terres commencent en empruntant les fleuves. Ces explorations sont motivées par des perspectives d'échanges commerciaux, de découvertes géographiques ou l'établissement de missions pour évangéliser les populations. Ce partage de l'Afrique s'est concrétisé par des traités signés entre voyageurs européens (envoyés ou non par leur gouvernement) et souverains africains.

Partage de l'Afrique : la question du Congo

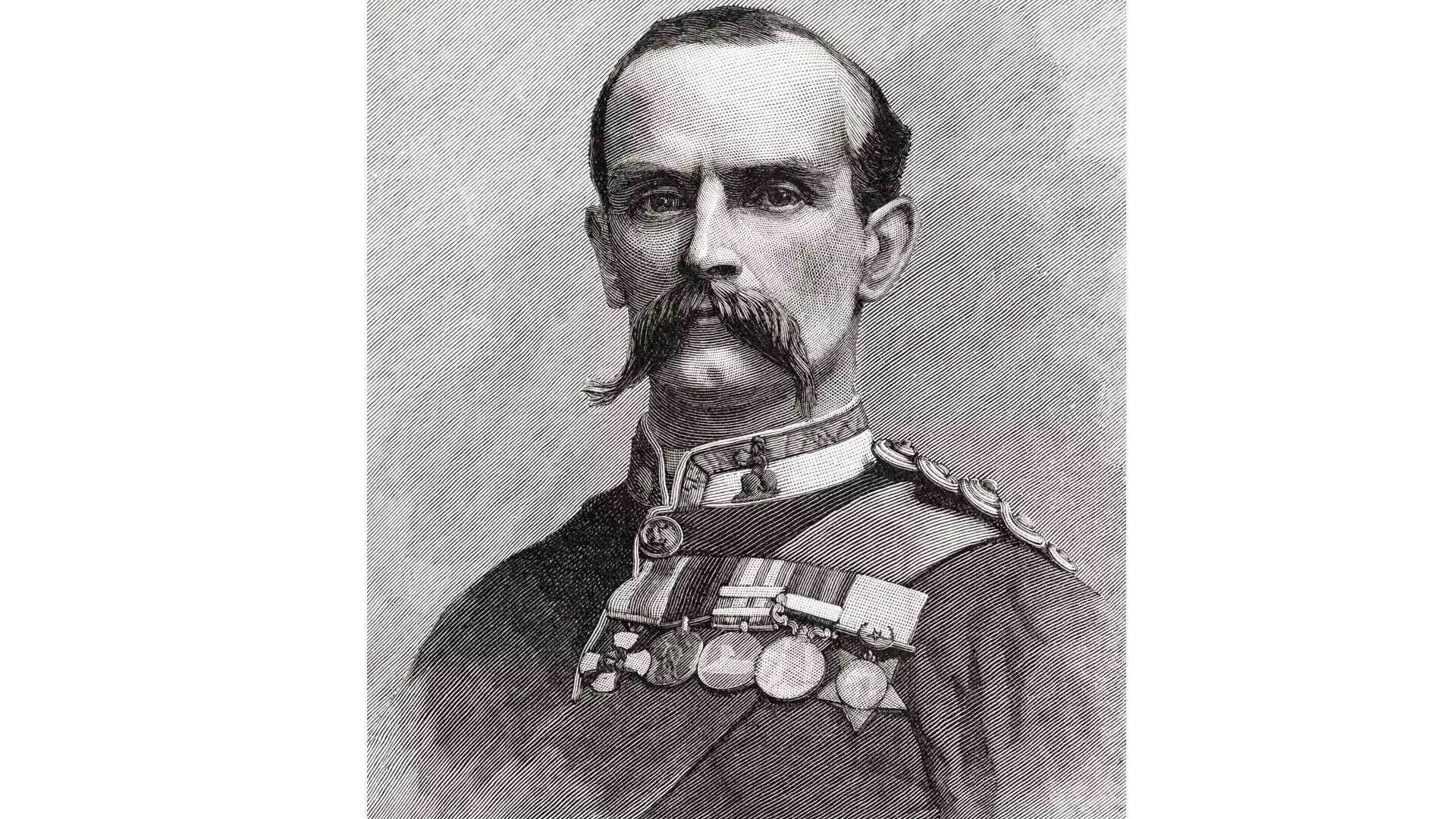

Un vaste territoire encore peu exploré attire les convoitises : le bassin du Congo. Les Portugais y revendiquent leur présence ancienne mais doivent composer avec les velléités d'impérialisme britannique, français et belge. Dans les années 1870-1880, la France et la Belgique sont en concurrence par l'intermédiaire de deux explorateurs qui parcourent la région : l'officier de marine Pierre Savorgnan de Brazza est au service de la France et le journaliste américain Henry Morton Stanley travaille pour le compte du roi des Belges Léopold II. En 1884, la Grande-Bretagne reconnaît des droits du Portugal sur l'embouchure du Congo : ce traité va provoquer l'organisation d'une Conférence internationale à Berlin.

En Europe, dans les années 1880, des lobbies coloniaux existent mais l'idée de la colonisation n'est pas encore acquise par les gouvernements ni par l'opinion publique. La France et la Grande-Bretagne possèdent déjà des territoires en Afrique du Nord (Algérie, Égypte) et au Sénégal. Le roi des Belges Léopold II va engager sa fortune personnelle au Congo et se révéler fin stratège pour y faire valoir ses intérêts : il crée notamment une association à but philanthropique censée lutter contre l’esclavage, l'Association internationale africaine (en 1876) et l'Association internationale du Congo (en 1882). Léopold II souhaite se donner une réputation de bienfaiteur bien que ses motivations soient purement économiques et politiques. Des multiples témoignages établissant l'exploitation indigne de la population congolaise (esclavage, malnutrition, mutilations), vont entraîner un mouvement international de protestation mené par la Grande-Bretagne. Les expéditions militaires sont désignées comme responsables de massacres alors qu'elles sont destinées à combattre l'esclavagisme, objectif proclamé par la Conférence de Berlin pour l'attribution du Congo au roi des Belges.

Les enjeux de la Conférence de Berlin

Le chancelier allemand Bismarck jusqu'alors préoccupé par des enjeux politiques européens (Alsace-Lorraine, politique russe), se tourne à son tour vers l'acquisition de territoires d'outre-mer. Lors de la Conférence de Berlin, il se produit un transfert des enjeux européens sur l'espace africain. Bismarck est à l'initiative de cette conférence qui se déroule entre le 15 novembre 1884 et le 26 février 1885 : quatorze pays sont présents mais aucun représentant africain n'est convié. Les discussions ont pour support une carte de l'Afrique car les diplomates ne maîtrisent pas l'espace géographique africain, alors que cette question devient déterminante pour les relations entre Etats européens. Le découpage de l'Afrique n'est pas inscrit à l'ordre du jour de la Conférence ; les sujets suivants occupent l'essentiel des discussions : les règles d'occupation future des côtes africaines, le commerce dans le bassin du Congo, la liberté de navigation sur les fleuves Congo et Niger.

La Conférence de Berlin aboutit à des décisions importantes : le principe du libre-échange économique est confirmé sur les fleuves Niger et Congo, répondant ainsi aux rivalités franco-anglaises ; l'Europe se dote d'une mission civilisatrice en prétendant ouvrir le continent africain au développement économique, grâce au commerce international. L'esclavage est proclamé interdit : les Européens se concentrent désormais sur l'intérieur du continent pour lutter contre la traite esclavagiste, tout en développant des pratiques de travail forcé. Le Congo est devenu l'un des enjeux principaux de la Conférence : le roi des Belges parvient à faire accepter l'idée de la neutralité politique sur le bassin du Congo, tout en y affirmant la liberté de commerce. En 1908, cette région quatre-vingts fois plus grande que la Belgique, deviendra le Congo belge.

Le partage du continent africain se met en place

La Conférence de Berlin débouche finalement sur la délimitation des frontières coloniales. Des règles d'implantation sont définies : chaque puissance doit établir une zone d'influence dont les contours sont délimités, pour confirmer sa domination politique et économique. Pour se faire reconnaître un territoire, l'occupation doit être effective, ce qui va mener les Etats européens à concevoir des pratiques de colonisation. Après la Conférence de Berlin, commence la période des expéditions militaires afin de soumettre les populations et de s'approprier les territoires.

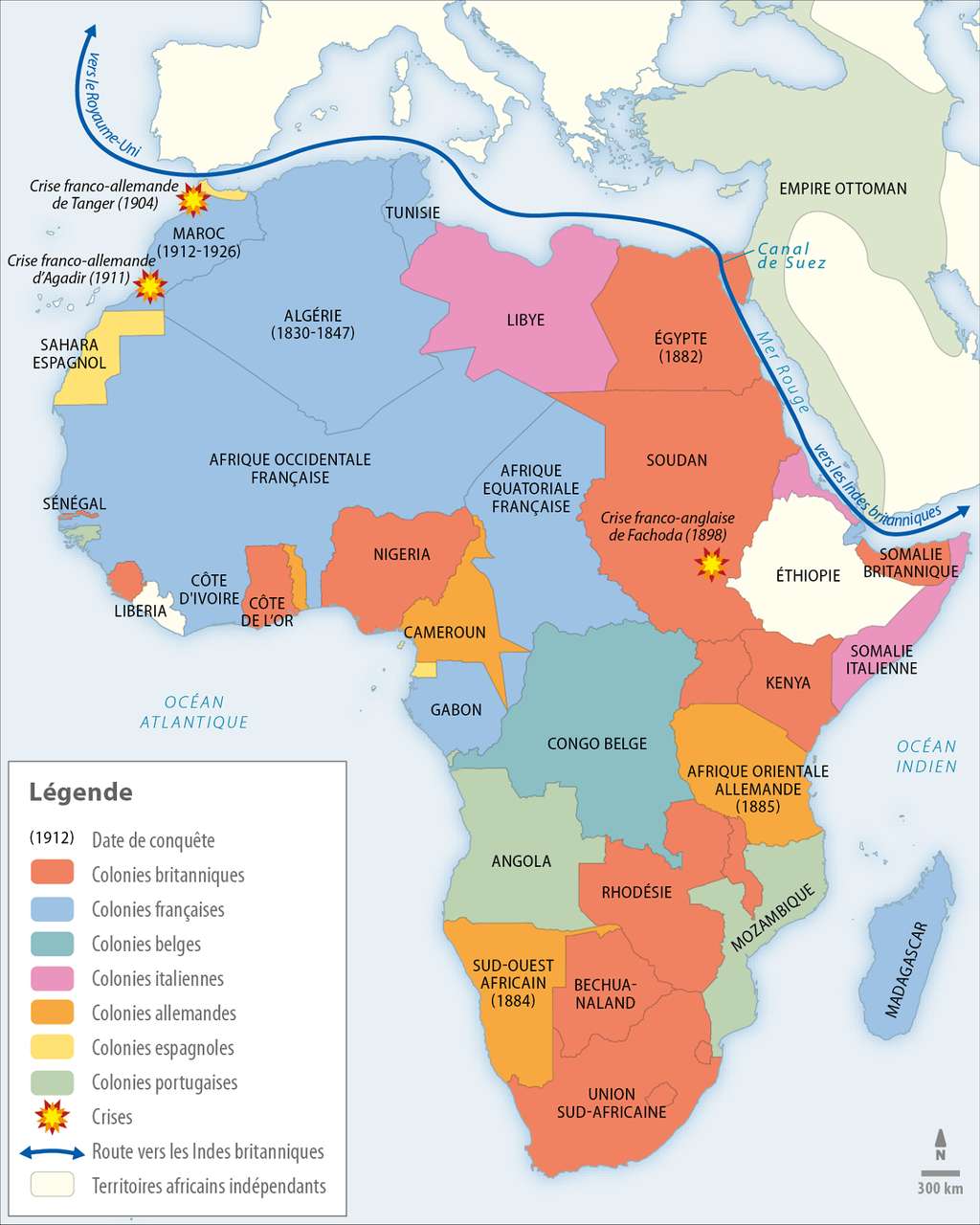

Dans les années 1890, l'Afrique entière fait l'objet de négociations et de nombreux traités bilatéraux sont signés entre Européens. Ces décisions diplomatiques se traduisent par l'envoi de commissions chargées de délimiter les nouvelles frontières. La fin du XIXe siècle offre le tableau d'une compétition entre impérialismes européens, qui provoque des crises entre France et Grande-Bretagne, notamment à Fachoda en 1898 : elle aboutit à une convention franco-britannique qui limite les zones d'influence respectives des deux puissances coloniales.

Au début du XXe siècle, l'Afrique est presque entièrement partagée entre Européens : seuls l'Ethiopie et le Liberia conservent leur indépendance, ainsi que l’Afrique du Sud qui accède à l'autonomie en 1910. Le reste du continent est colonisé selon diverses modalités : avec le système du protectorat en Tunisie et au Maroc, la France maintient en droit leur souveraineté antérieure mais devient leur véritable administrateur. Dans les territoires français d'Afrique subsaharienne, les protectorats mis en place deviennent rapidement des colonies. Certaines sont d'abord concédées à des compagnies à charte qui pratiquent le travail forcé (en Afrique Equatoriale française) ; ce type de gestion disparaît pour laisser la place au gouvernement direct de la métropole.

La France regroupe ses colonies en deux fédérations : l'Afrique Occidentale française (Sénégal, Soudan français, Guinée et Côte-d'Ivoire) en 1895, qui regroupe Sénégal, Haut-Sénégal et Niger, Mauritanie, Guinée, Côte-d'Ivoire, Dahomey en 1904 et l'Afrique Equatoriale française (Gabon, Moyen-Congo, Tchad, Oubangui-Chari) en 1910. A l'intérieur de ces territoires, des frontières sont aussi créées : chaque colonie est divisée en circonscriptions dirigées par un commandant. D'autres territoires deviennent des colonies de peuplement : c'est le cas de l’Algérie conquise en 1830, qui dépend du ministère de l'Intérieur et est divisée en trois départements ; c'est également le cas de la Namibie pour l'Allemagne et du Kenya pour la Grande-Bretagne. En 1914, les frontières de l'Afrique sont fixées, même si quelques modifications ont lieu après la Première Guerre mondiale, lorsque l'Allemagne perd ses colonies. La France et la Grande-Bretagne se taillent la « part du lion », aux dépens du Portugal, la Belgique, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne.