La première ère coloniale (xve – xviiie siècles)

Les conquêtes et les comptoirs portugais

Les Portugais commencent leur expansion outre-mer dès 1415, en s'installant à Ceuta (actuel Maroc) puis en s'implantant, au fil du temps, le long de la côte ouest du continent. Cette expansion a commencé au début du xve siècle par la conquête progressive du littoral atlantique marocain, appelé Algarve africaine, dans l'optique de constituer un "glacis" défensif contre les corsaires de Salé et les pirates barbaresques en général. Ils atteignent le Cap-Vert en 1444, le Sénégal en 1445, le golfe de Guinée en 1460 ; ils doublent le cap de Bonne-Espérance en 1488. En 1452, la papauté concède au Portugal l'exclusivité du commerce avec l'Afrique mais aussi l'activité de mission par le principe du padroado57. Au cours de ces explorations, le Portugal sème des comptoirs tout le long de la côte africaine pour profiter du riche commerce intra-africain, mais aussi pour servir de relais sur la Route des Indes aux navires faisant l'aller-retour entre Goa et les Mascareignes d'un côté et la métropole de l'autre. Des implantations territoriales plus importantes sont aussi réalisées dans les régions riches en métaux précieux notamment, comme à Sofala ou en Côte de l'Or, autour de la forteresse d'Elmina, mais aussi en général sur les côtes les plus intéressantes commercialement comme les côtes du Zanguebar autour de Kilwa, Sofala et Mombasa. Cependant, les Portugais gardent une préférence marquée pour les îles et archipels, comme le Cap-Vert, Sao Tomé-et-Principe, Zanzibar ou encore l'île de Mozambique, plus faciles à défendre grâce à leur flotte face aux puissances continentales. Au cours de cette période, l'Afrique joue un rôle de pivot dans le commerce mondial, avec l'extension du commerce des épices vers l'Europe et donc hors de l'Océan Indien, mais aussi avec la traite des esclaves, que les Portugais contrôlent tous deux à cette époque. Cette période voit aussi l'introduction de plants d'origine africaine tels que le café dans l'économie de plantation des colonies du Nouveau Monde à partir des plantations pilotes établies à Sao Tomé et au Cap-Vert.

À partir de ces installations, c'est une guerre commerciale contre l'Empire Ottoman que mènent les Portugais, en cherchant à détourner le commerce de l'Océan Indien à leur profit. Cette guerre avant tout navale du fait de la géographie de la région (côtes désertiques de la mer Rouge, villes insulaires du Zanguebar dans une moindre mesure), s'appuie sur la question religieuse (entre chrétiens et musulmans, dont l'Empire Ottoman et le Portugal se voient comme les protecteurs dans cette région du monde) pour entraîner des conflits terrestres. Ainsi, lors de la Guerre adalo-éthiopienne (1527-1543), alors que les troupes afars et somalis de Ahmed ibn Ibrihim al-Ghazi soutenues par l'Empire Ottoman écrasaient les troupes éthiopiennes et convertissaient de force les populations chrétiennes rencontrées, ce fut l'arrivée en 1541 des Portugais débarqués à Massaoua dirigés par Christophe de Gama qui retourna le cours du conflit. Le négus negest Gelawdéwos, qui avait succédé à Dawit II d'Éthiopie en 1540, fut ainsi en mesure de reprendre la main en dépit de la mort de Christophe de Gama après la bataille de Wofla et de tuer Ahmed Gragn à la bataille de Wayna Daga. Cette bataille marque la fin de l'engagement étranger direct dans le conflit, la reconquête par Sarsa Dengel des territoires perdus étant facilitée par la fin du soutien ottoman au Sultanat d'Adal. En dépit de leurs succès initiaux, l'ordre des Jésuites ayant réussi à s'attacher la faveur des Ethiopiens en aidant à lutter contre la famine et les dévastations engendrées par la guerre, les Portugais aussi furent chassés d'Éthiopie après la tentative ratée de Susneyos d'Éthiopie d'imposer par la force le catholicisme à son peuple. À la suite des conquêtes ottomanes des deux côtés de la Mer Rouge (eyalet de Habesh, de Yémen, de Jeddah, de Hejaz et de la Mecque), à la fin des années 1630, la présence portugaise se retira de la région pour l'essentiel.

Cependant, la soumission de la côte du Zanguebar par Francisco de Almeida entre 1505 et 1507, si elle permet la conquête et la destruction de plusieurs villes importantes comme Mombasa, Baraawe et Kilwa, entraîne également un effondrement économique et surtout le ressentiment durable des populations. De nombreuses révoltes éclatent ainsi périodiquement dans la région, comme à Mombasa en 1528. En 1587, le massacre des Portugais de l’île de Pemba a été une première alerte pour les occupants européens. Plus tard des responsables portugais qui refusaient de se convertir à l'islam sont exécutés en 1631 à Mombasa, qui avait été reprise en 1599 seulement. À la suite des Expéditions navales ottomanes dans l'océan Indien, de nombreuses tentatives sont réalisées par des mercenaires arabes (qui réussirent à libérer le Sultanat de Kilwa en 1512), des notables locaux ou encore des fanatiques religieux pour mettre un terme à la domination portugaise. Ce sera au bout du compte Oman qui, à partir de sa guerre d'indépendance contre un Portugal tout juste sorti de l'Union ibérique en 1649-1650, prendra progressivement sa place dans l'Océan Indien occidental. En 1730, le Portugal ne contrôle plus que le Mozambique en Afrique de l'Est, et il sera tenu à l'écart du partage de l'Afrique un siècle plus tard.

L'empire colonial omanais

En 1698, l’imam de Mascate en Oman, Sayyid Sultan ibn Saïf II (en) encourage les arabes à se révolter, monte une armée de 3 000 hommes, et parvient à reprendre Mombasa aux Portugais, puis Kilwa et Pemba l’année suivante. Il profite pour cela de la faiblesse extrême du Portugal encore en cours de réorganisation après l'accession de la Deuxième maison de Bragance au pouvoir, mais également du soutien de la population musulmane réfractaire à l'occupation parfois brutale des Portugais catholiques. Après une guerre civile et un bref passage sous contrôle iranien avec Nader Chah, la libération du pays en 1748 et l'élection d'Ahmed ibn Saïd marque le véritable départ de l'empire colonial d'Oman. Ce dernier profite des richesses de la côte, de la traite des esclaves ainsi que du commerce de l'ivoire, de l'or et d'autres produits venant d'Afrique. Sous domination omanaise, la côte du Zanguebar prospère à nouveau grâce à la puissance navale omanaise et aux bonnes relations qu'entretient le sultanat avec les autres puissances commerciales de la région (les Ottomans, l'Empire moghol, le Gujarat notamment) mais surtout grâce à la stabilité retrouvée après l'expulsion des Portugais. La traite des esclaves demeure cependant la principale source de revenu commercial dans la région, avec de fréquents raids esclavagistes vers l'intérieur des terres encore hors de portée des Européens (actuels bassins du Lac Tanganyika et du Congo, ainsi que du Zambèze).

L'île de Zanzibar devient le centre de ce riche empire colonial, qui domine désormais tout l'Océan Indien occidental et bénéficie de sa position stratégique entre le Moyen-Orient (et à travers lui l'Europe), l'Afrique et l'Asie. Sous le règne de Saïd bin Sultan Al-Busaïd, au tout début du xixe siècle, la capitale du royaume est transférée à Zanzibar, et Oman ne devient plus qu'une province parmi d'autres, quoique gouvernée par le prince héritier du Sultan d'Oman et de Zanzibar, le nouveau titre du sultan. À sa mort en 1856, l'empire est partagé au terme d'une guerre de succession entre ses deux fils. Thuwaïni ibn Sultan hérite ainsi de Mascate et Oman et Majid ben Saïd, fonde à cette occasion le Sultanat de Zanzibar. Les deux moitiés tomberont dans la sphère d'influence de l'Empire britannique avant la fin du siècle.

Les siècles de la traite

Traite atlantique

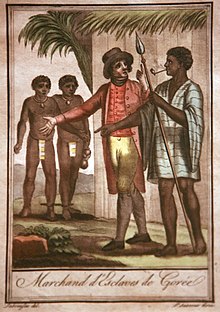

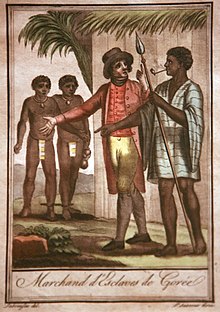

Marchands d'esclaves à Gorée (v. 1797).

Le commerce des esclaves (traite négrière) se développe considérablement avec l'arrivée des Portugais, au xve siècle. Des esclaves africains, venus d'Arguin (île de l'actuelle Mauritanie), sont vendus dans la ville portugaise de Lagos dès 144458 et « les premiers esclaves noirs sont introduits à Hispaniola dès 149359 ». Les Portugais découvrent les îles du Cap-Vert en 1456 puis celles de Sao Tomé-et-Principe en 1471, désertes à l'époque, s'y installent et commencent à cultiver la canne à sucre grâce à des esclaves venus du continent60. Ils instaurent ainsi une économie de plantation rapidement transposée aux colonies américaines ; en 1505, le premier circuit triangulaire se met en place, à destination de Cibao et d'Hispaniola. « Les Portugais furent la première et, pendant cent cinquante ans, la seule nation européenne engagée dans la traite négrière atlantique61. » Les circuits sont, dès leurs débuts à la fin du xve siècle, contrôlés et organisés ; le roi du Portugal accorde des droits exclusifs de navigation ou des droits de commercialisation en échange de redevances62,n 10.

Cette traite atlantique s'accélère lorsque l'exploitation du continent américain par les Européens s'accompagne d'une forte demande de main-d'œuvre pour les plantations de canne à sucre, café, cacao, coton, tabac… qui se développent massivement dans la seconde moitié du xvie siècle. La demande concerne aussi, dans une moindre mesure, l'exploitation des mines d'argent et d'or du Pérou et du Mexique66,67. Les implantations portugaises puis, plus largement, européennes, de la côte ouest-africaine deviennent les plaques tournantes de la traite tandis qu'à l'intérieur du continent de complexes circuits d'échanges s'établissent, la traite atlantique européenne se conjuguant aux circuits antérieurs qui perdurent, ceux de la traite orientale de la côte est, ceux destinés à une demande intérieure comme dans l'Empire de Sokoto ou au Royaume du Kanem-Bornou et enfin ceux de la traite transsaharienne orientés vers le nord68.

Les autres puissances européennes s'engagent dans la traite aux xvie et xviie siècles, impliquant les Français, les Anglais, les Néerlandais et même les Danois et les Suédois69. Ces autres nations européennes suivent la même voie que le Portugal, créant des compagnies « à charte » (bénéficiant d'un monopole ou d'un privilège accordé par un État)70. Cependant, au fil du temps, elles sont progressivement remplacées par des compagnies d'initiatives purement privées ; vers 1720, ces dernières dominent le commerce, profitant de la dérégulation progressive concédée par les gouvernements européens71. La place des pays dans la traite fluctue au gré des luttes et des rapports de force entre nations européennes. La fin du xviie siècle est marquée par la domination française, et c'est l'Angleterre qui domine la traite atlantique à son apogée, au xviiie siècle.

Les Européens ne pénètrent pas encore à l'intérieur du continent. Implantés sur le littoral, ils commercent avec les ethnies et les royaumes côtiers qui livrent les esclaves capturés à l'intérieur des terres72. Des royaumes africains, à la fois guerriers et commerçants73, prospèrent ainsi grâce à ce commerce — qui coexiste avec la traite orientale74 —, tels le Royaume de Dahomey, le Royaume de Kongo, l'Empire ashanti ou le Royaume du Kanem-Bornou75,76, au détriment notamment de l'Afrique intérieure, « objet de razzias incessantes »77. Cependant, cet enrichissement a pour effet pervers de détourner les ressources de ces États vers les razzias et l'exportation d'esclaves, très rentables, au détriment du développement d'une proto-industrie, plus difficile à mettre en place et bien moins rentable. L'écart technologique et la dépendance économique grandissants qui en résultèrent vis-à-vis des Européens prépara le terrain pour le Partage de l'Afrique.

Le nombre d'esclaves déportés depuis l’Afrique au titre de la traite atlantique est évalué à douze millions environ en 400 ans78,79,80.

La traite intra-africaine

Depuis le début du Moyen Âge, voire avant, la traite des esclaves a existé en Afrique. Celle-ci est souvent de mise entre les sultanats musulmans et leurs voisins, qui sont souvent ponctionnés en esclaves, que ce soit à l'issue de raids entraînant la capture de la population d'un village païen par exemple, ou au terme d'une guerre entre deux États. Le traité du Baqt signé entre l'Égypte musulmane et la Makurie prévoit ainsi l'envoi tous les ans puis tous les trois ans de centaines d'esclaves nubiens en Égypte comme prix d'une paix durable entre les deux nations. De même, les royaumes de la côte du Zanguebar ou le Royaume du Kanem-Bornou menaient de fréquentes attaques sur leurs voisins païens ou infidèles, qui en tant que non-musulmans n'étaient pas protégés par la charia, la loi islamique, et pouvaient donc être spoliés, capturés et vendus sans problèmes. La justification de cette traite était souvent idéologique, voire anthropologique; ainsi, la capture d'infidèles et leur utilisation en tant qu'esclaves pouvaient être préalables à l'apprentissage de l'arabe et à la conversion à l'Islam, qui étaient un moyen pour un esclave d'être affranchi et de devenir un homme libre, désormais protégés par la charia au même titre que leurs anciens maîtres. De plus, l'historien et philosophe Ibn Khaldoun au xiiie siècle voit la justification de la traite dans une optique civilisatrice: là où les royaumes du Maghreb et les sultanats d'Afrique de l'Ouest (en particulier le Mali à l'époque) sont considérés comme civilisés, il voit dans les tribus païennes des sauvages qui seraient plus proches du singe, qu'il reconnaît en tant qu'ancêtre de l'homme, que de l'homme civilisé. Il est donc acceptable à ses yeux de faire le commerce de ces hommes ainsi qu'on ferait le commerce de bêtes sauvages, non en raison de leur couleur de peau mais plutôt de leur ignorance supposée de toute forme de civilisation.

Cette traite servait souvent de soutien économique pour les États qui la mettaient en place. Les esclaves servaient ainsi de main-d'œuvre bon marché qui venaient mettre en culture de nouveaux champs et défricher des zones forestières, ce qui venait appuyer le développement économique. Ainsi, le Royaume du Kanem-Bornou exploitait ses esclaves pour mettre en valeur les contrées parfois difficiles et régulièrement dévastées par les conflits autour du Lac Tchad. Cependant, l'Empire de Sokoto, fondé par Usman dan Fodio au début du xixe siècle à la suite d'un jihad lancé contre les cités-états haoussas du Nigeria actuel en est le meilleur exemple. L'empire eut jusqu'à la moitié de sa population réduite en esclavage (en tant que prisonniers de guerre), soit 2,5 millions aux débuts de l'empire. Comme ailleurs, ces derniers servaient dans le cadre d'une économie de plantation, en particulier après le début du déclin de la traite atlantique. Cela dit, à la différence des esclaves au Sud des États-Unis qui étaient la plus grande nation esclavagiste à l'époque, les esclaves avaient le droit de posséder des biens en travaillant sur des terres leur appartenant, et la conversion à l'islam permettait d'intégrer la communauté des croyants et donc d'être affranchis.

Cela étant dit, la traite des esclaves intra-africaine était également souvent destinée à l'export. La route la plus connue est celle du commerce transsaharien, où les esclaves capturés en Afrique de l'Ouest étaient exportés au Maroc ou en Tunisie. Sennar, capitale du sultanat du même nom, fut quant à elle en position de quasi-monopole pour les exportations vers l'Égypte. Ces esclaves sont appelés en arabe zenj, ce qui se traduit littéralement par Noirs. Cependant, une traite d'envergure plus modeste mais néanmoins importante existait également en direction de l'Arabie mais aussi de l'Indonésie, par l'intermédiaire des sultanats de la côte de l'Océan Indien (swahilis, dont Zanzibar, Kilwa...). L'inscription de Kancana notamment, trouvée dans l'Est de Java (Indonésie) et datée de 860 ap. J.-C., mentionne, dans une liste de personnes dépendantes, le mot jenggi, c'est-à-dire zenj. Un ouvrage arabe, les Merveilles de l'Inde, rapporte le témoignage d'un marchand du nom d'Ibn Lakis qui, en 945, voit arriver sur la côte de Sofala, « un millier d'embarcations » montées par des Waq-waq" (nom arabe donné aux Indonésiens) qui viennent d'îles « situées en face de la Chine » chercher des produits et des esclaves zenj. Ces réseaux préexistants furent d'abord repris tel quel et dynamisés par l'arrivée des Européens, en particulier dans un premier temps des Portugais, dont la demande en esclaves allait grandissant. Même lorsque les Européens commencèrent à s'implanter en Afrique, cela fut le plus souvent à l'embouchure de fleuves ou dans des régions à proximité de ces réseaux déjà existants (embouchure du Bénin, côte de Guinée ou encore Mozambique) en vue de pouvoir commercer plus facilement avec les chasseurs d'esclaves en court-circuitant les marchands africains. L'arrivée des Européens entraîna donc davantage le développement exponentiel et la réorientation vers l'Atlantique d'un commerce d'exportation déjà existant que la naissance d'un phénomène nouveau.

Le partage de l'Afrique

Explorations

L'expansion coloniale européenne de 1880 à 1913

Carte de l'Afrique, avec tous ses États, royaumes, républiques, régions, îles, etc., réalisée en 1794 par Solomon Bolton. Il s'est appuyé sur les travaux de Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville avec en plus la Côte de l'Or où sont distingués tous les forts et usines européens. Elle comporte aussi une description relative au commerce et aux produits naturels, aux manières et aux coutumes du continent africain et de ses îles. Elle rassemble les connaissances scientifiques de l'époque. Malgré tout elle comporte de nombreuses erreurs, comme l'indication d'une communauté de Juifs près de ce qui serait aujourd'hui le Mali ; bien qu'une très petite communauté de commerçants juifs ait vécu au Mali au 15e siècle, la plupart avaient été tués ou convertis à l'Islam au 16e siècle.

À la fin du xviiie siècle, l'esprit du moment en Europen 11 est celui de la curiosité scientifique — qui justifie l’exploration — et celui de l'impérialisme culturel — qui pousse à évangéliser les populations tout en commerçant — ; c'est la « théorie dite des « trois C » […] [qui] consiste à associer les termes de civilisation, de commerce et de christianisme pour en faire les fondements de l’idéologie coloniale82,83. » À côté des sociétés abolitionnistes, des sociétés d'exploration (l'African Association par exemple, fondée en 1788 en Angleterre) et des sociétés missionnaires (ainsi la London Missionary Society, créée en 1795) apparaissent à ce moment. Dans les débuts du xixe siècle, l'intérieur de l'Afrique reste largement inexploré84,85 et les informations géographiques ou ethnographiques concernant le continent sont très anciennesn 12,87 ; lorsque René Caillié part à la découverte de Tombouctou, qu'il atteint en 1828, « les dernières informations concernant la ville dataient du xvie siècle et émanaient des récits de Léon l'Africain88. » Sous l'impulsion anglaise, la fin du xviiie siècle puis le xixe et le début du xxe siècle voient donc de grandes expéditions se monter, financées par les sociétés missionnaires, les sociétés d'exploration, les grands journaux et les Étatsn 13. Parallèlement, les missions chrétiennes s'implantent massivement dans tout le continent ; il en existait quelques-unes au début du xixe siècle, elles se comptent par dizaines à la fin du même siècle89.

Les explorations et les missions n'ont pas que des visées "désintéressées", scientifiques et évangélisatrices ; dans les faits, une exploration « précède souvent des prises de possession coloniales90. » Notable exemple du phénomène, à la fin du xixe siècle, Léopold II de Belgique commandite plusieurs expéditions, dont une menée par l'explorateur Henry Morton Stanley91,n 14, lequel crée l'État indépendant du Congo, en 1885, qui sera la propriété personnelle du roi92.

Le mouvement abolitionniste

Seconde période de colonisation

L'Afrique coloniale en 1913 : la partition d'un continent.

- Allemagne

- Belgique

- Espagne

- France

- Grande-Bretagne

- Italie

- Portugal

- États indépendants

La période coloniale en Afrique s'étend de la Conférence de Berlin (1884-1885) aux indépendances des années 1960 et constitue l'acte fondateur des frontières des actuels États africains : les puissances coloniales se partagent alors l'Afrique lors de la conférence de Berlin en 1884-1885.

En 1880, à l'aube de la colonisation massive, moins de 20 % du continent est aux mains des Européens. Il s’agit, à l'ouest, de zones côtières et fluvialesn 15, tandis que l'Afrique orientale est exempte de présence européenne. Seule l'Afrique australe est significativement occupée, 250 km à l'intérieur des terres93,n 16 ainsi que l'Algérie, conquise par les Français en 183094.

Entre 1880 et 1910, en un laps de temps très court du fait de la supériorité technologique des Européens95, la quasi-totalité de son territoire est conquise et occupée par les puissances impérialistes qui instaurent un système colonial. La période après 1910 est essentiellement celle de la consolidation du système94.

Ce déferlement entraîne des frictions entre les nations européennes ; c'est notamment le cas pour la zone du Congo où les intérêts belges, portugais et français se confrontent et pour l'Afrique australe, où se combattent Britanniques et Afrikaners96. Afin de traiter la situation, les États européens organisent, en l'absence de tout représentant africain, à la fin de 1884 et au début de 1885, la conférence de Berlin qui débouche sur un traité fixant les règles auxquelles les signataires acceptent de se soumettre dans le cadre de leur processus de colonisation, ainsi que la distribution des différentes terres du continent entre les puissances européennes. Cela a pour effet d'accélérer la colonisation97 et donc le déploiement des « 3 C » (commerce, christianisme, civilisation) au nom du « fardeau de l'homme blanc »98.

Deux pays échappent au partage de l'Afrique, le Liberia, créé par une société de colonisation américaine en 1822 et ayant proclamé son indépendance le 26 juillet 184799 et l'Éthiopie, État souverain depuis l'Antiquité, qui parvient à repousser la tentative de colonisation des Italiens auxquels elle inflige une défaite à la bataille d'Adoua, le 1er mars 1896. Il s'agit de la première victoire décisive d'un pays africain sur les colonialistes100,101.

Ce que les francophones nomment « partage de l'Afrique », mettant ainsi l'accent sur les conséquences pour le continent, est appelé Scramble for Africa (« la ruée vers l'Afrique ») par les anglophones, qui mettent ainsi en exergue les causes. Ce terme est corrélé avec l'analyse économiste qui avance que cette colonisation est déclenchée par les besoins en matières premières des économies européennes, engagées dans la révolution industrielle et dans le commerce international102. Le terme fait aussi référence à la compétition économique que se livrent les nations sur le sol africain103. Pour l'acception économiste, inspirée par John Atkinson Hobson104, l'impérialisme et la colonisation sont les conséquences de l'exploitation économique pratiquée par les capitalistes et le résultat des rivalités entre les nations105.

La plupart des régimes coloniaux mettent fin, de jure, à l'esclavage dans leur zone d'influence — quoique la pratique perdura de facto pendant longtemps encore106 —, assumant ainsi un rôle de « mission civilisatrice »107,108. Cependant, la portée de cette abolition est à relativiser, car avec la fermeture progressive des marchés d'esclaves européens la traite avait périclité depuis longtemps déjà. C'est un second volet explicatif de la « ruée » : le sentiment de supériorité de l'Europe vis-à-vis de l'Afrique, conforté par les théories du darwinisme et de l'atavisme social, ainsi que par le racialisme109. La période de la traite négrière a aussi contribué à ce sentiment, laquelle avait vu la montée du sentiment raciste et l'idée de hiérarchie entre les races (courant de pensée dit racialiste, incarné par exemple par Gobineau, auteur d'un Essai sur l'inégalité des races humaines en 1855)110, tout cela justifiant d'apporter "la" civilisation et le christianisme aux peuples du « continent noir », via le « sabre et le goupillon »111.

Enfin, le sentiment nationaliste des pays européens joue aussi un rôle, la compétition pour la domination de l'Afrique en étant un des aspects112.

L'économie coloniale qui se met en place repose principalement sur deux secteurs : l'extraction minière et la traite de produits agricoles113. L'activité commerciale internationalisée (économie de traite114) est aux mains des Européens via leurs firmes pratiquant l'import-export, lesquelles disposent du capital nécessaire à l'investissement local115.

Plusieurs dispositifs structurent cette économie : l'impôt de capitation, qui contraint les Africains au travail salarié pour le compte des colons afin d’acquitter l'impôt116, les plantations obligatoires116, l'« abject » travail forcé117 et le travail migratoire, le déplacement des populations, la saisie des terres118, le code de l'indigénat sous ses diverses variantes qui excluent les colonisés du droit commun, l'indirect rule britannique. Cela déstabilise fortement les structures sociales en place119 ainsi que le système productif, ce qui conduit à la pauvreté, à la sous-alimentation, aux famines et aux épidémies120. Ces pratiques, déjà brutales par essence, s’aggravent de répressions sanglantes contre les soulèvements et les résistances121. La répression des héréros (1904-1907) est ainsi qualifiée de « premier génocide du xxe siècle »122,123. Les pertes humaines sont telles que la démographie du continent en est affectée : « les deux ou trois premières décennies de l’ère coloniale (1880-1910 environ) […] provoquèrent […] une forte diminution de la populationn 17. »