Elizabeth II accueillie par Kwame Nkrumah, en novembre 1961, à Accra. © Archives JA

La légende raconte qu’elle a appris la mort de son père, le roi George VI, alors qu’elle se trouvait sur une plateforme hissée au sommet d’un figuier d’où elle observait la vie sauvage, elle, la grande passionnée d’animaux et de photographie. Nous sommes en février 1952, au Kenya. La princesse Elizabeth effectue une tournée dans plusieurs pays du Commonwealth – cinquante-six, dont une vingtaine de pays africains souverains aujourd’hui –, pour représenter le souverain de 56 ans, atteint d’un cancer du poumon et incapable de se déplacer à l’étranger.

Elle est accompagnée de son époux Philip, le duc d’Edimbourg. Le couple s’est marié cinq ans plus tôt. Princesse à son arrivée en Afrique, elle en repartira reine, et sera la sixième femme à monter sur le trône britannique. Elle a 25 ans.

Elizabeth II, lorsqu'elle était encore princesse, en 1952 au Kenya. © AFP

Depuis l’annonce du décès de la souveraine, ce jeudi 8 septembre 2022, à l’âge de 96 ans, l’ancien président kényan Uhuru Kenyatta a salué dans un communiqué « une immense icône au service désintéressé de l’humanité et une figure de proue essentielle, non seulement du Royaume-Uni et du Commonwealth, dont le Kenya est un membre éminent, mais aussi du monde entier ».

Le nouveau dirigeant du pays, William Ruto, a quant à lui présenté ses condoléances sur Twitter et décrit le Commonwealth comme « l’héritage historique » d’Elizabeth II. Mais dans le pays, certains gardent surtout en mémoire la révolte anticolonialiste des Mau-Mau, violemment réprimée par les colons.

Valse avec Nkrumah

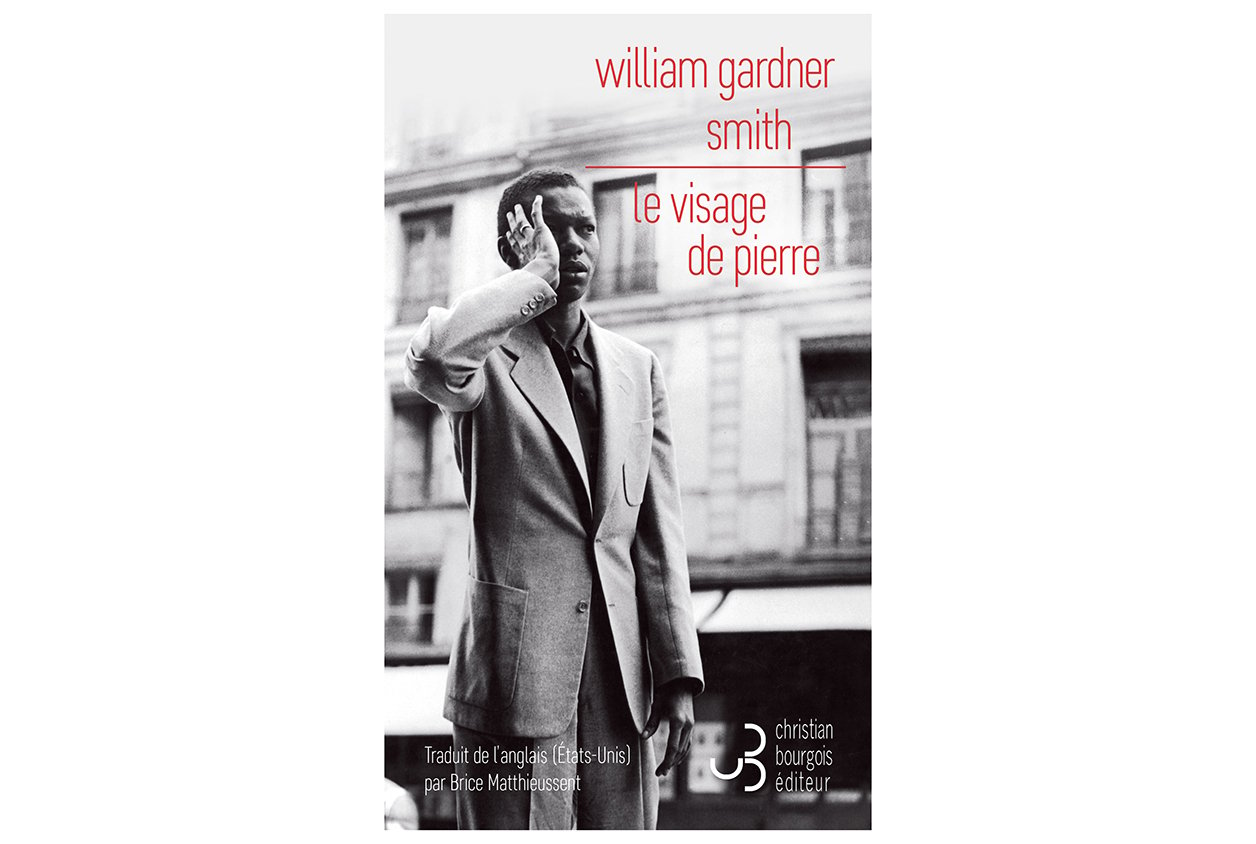

Elizabeth II et le président ghanéen Kwame Nkrumah, le 18 novembre 1961 à Accra. © Anonymous/AP/SIPA

Au cours de son règne de sept décennies – un record – marqué par le processus d’indépendance des anciennes colonies britanniques, la reine aura visité au total vingt et un pays du continent. Avec toujours un objectif en tête : la préservation du Commonwealth.

Ce sera le cas en 1961, au Ghana. Dans son entourage, tous craignent ce déplacement. La presse britannique le juge « imprudent » et « dangereux ». Winston Churchill s’en émeut auprès du Premier ministre de l’époque. Rien n’y fait. Malgré les mises en garde répétées, la souveraine maintient son voyage dans l’ancienne colonie britannique devenue indépendante. À sa tête, le panafricaniste Kwame Nkrumah est de plus en plus contesté. Sa politique très ferme lui vaut de multiples tentatives d’assassinat. La dernière a coûté la vie à l’un de ses gardes du corps.

Mais Elizabeth II se moque de cet aspect sécuritaire. Le rapprochement de Nkrumah avec Moscou l’inquiète bien davantage. Le « marxiste » envisage de quitter le Commonwealth et ça, la reine ne s’y résout pas. « Comme j’aurais l’air sotte si j’avais peur de visiter le Ghana, puisque Khrouchtchev y est allé en étant bien reçu », confie-t-elle.

Les photos de sa valse avec Kwame Nkrumah lors de l’ouverture d’un bal donné en son honneur, qui la place sur un pied d’égalité avec son hôte, un homme noir – la ségrégation existe alors encore aux États-Unis –, feront le tour du monde. Le succès de ce voyage sera bien sûr symbolique, mais aussi et surtout politique : le Ghana fait toujours partie du Commonwealth aujourd’hui.

Le président ghanéen actuel, Nana Akufo-Addo, a salué sur les réseaux sociaux « sa présence inspirante, son calme, sa stabilité et, par-dessus tout, son grand amour et sa croyance dans le Commonwealth, ainsi que sa capacité à être une force pour le bien commun ». Les drapeaux du pays seront en berne pendant sept jours.

En Zambie contre l’avis de Thatcher

Comme lors de ce voyage officiel au Ghana, la reine fera fi de multiples mises en garde quelques années plus tard, à l’occasion d’un déplacement en Zambie, en 1979. La cheffe du Commonwealth est attendue cette année-là au sommet de l’organisation, organisé dans la capitale, Lusaka.

La ville se situe à seulement 200 kilomètres de la frontière rhodésienne, où une guerre civile fait rage depuis 1964. Le régime ségrégationniste affronte les partisans de l’indépendance. La Première ministre britannique Margaret Thatcher, qui vient d’arriver à ce poste, est fermement opposée à ce déplacement. Les deux femmes ont seulement six mois d’écart et leur relation est notoirement houleuse.

Elizabeth II, accueillie très chaleureusement en Zambie, y présidera la signature de la Déclaration de Lusaka, par laquelle les dirigeants de l’organisation s’engagent à travailler ensemble pour éliminer le racisme et les politiques d’apartheid. Quelques mois plus tard, la Rhodésie du Sud disparaît au profit du Zimbabwe de Robert Mugabe. La guerre prendra fin.

En butte à la folie d’Idi Amin Dada

L’ancien président ougandais Idi Amin Dada. © Archives Jeune Afrique

Unanimement respectée à la tête du Commonwealth, elle n’a vu qu’un seul dirigeant oser s’opposer à elle : le sanguinaire Idi Amin Dada, autoproclamé « roi d’Écosse ». Ce dernier avait assuré qu’il prendrait sa place à la tête de l’organisation.

En 1975, le président ougandais s’était invité à Buckingham Palace. Dans un message à la reine, il annonçait sa visite officielle en Grande-Bretagne à partir du 4 août, exigeant « un séjour confortable » avec « l’espoir de pouvoir compter à Londres sur un ravitaillement régulier et satisfaisant en produits essentiels », bien que l’économie britannique soit » souffrante à bien des égards », rapporte Le Monde dans un article paru l’année en question. Puis, Idi Amin Dada (renversé en 1979) avait proposé à la reine de venir à son tour en Ouganda « rencontrer un vrai homme »…

Dans le pays aujourd’hui, l’un des plus beaux parcs nationaux porte le nom de Queen Elizabeth. « Il rassemble à lui seul un composé de savane d’acacias, de forêt tropicale, de cratères volcaniques, de lacs et de plaines », d’après les guides touristiques. Un hommage à la passion de la monarque pour la nature et un clin d’œil au jour où la princesse devint reine, en Afrique. Mais des voix s’élèvent pour demander que disparaissent les traces de l’ancien colon dans l’espace public…