Avions Air Afrique à l'aéroport d'Abidjan

« Il était une fois Air Afrique » (6/6). Dans un secteur bousculé par la pandémie, la coopération semble plus que jamais la solution d’avenir. Mais celle-ci prendra-t-elle une forme panafricaine ?

« Aucun pays africain n’a les moyens de porter aujourd’hui une compagnie aérienne rentable. » Difficile d’attribuer cette citation, tant elle est martelée, dans tous les sens, par l’ensemble des professionnels de l’aviation et les observateurs du secteur.

Et le séisme que représente le Covid-19 pour le secteur du transport aérien n’a rien arrangé.

« Si les États tiennent autant à leurs compagnies nationales, c’est parce que ce sont des outils politiques, de grandeur et de maîtrise des routes. Mais en ces temps de crise, la question se pose de savoir jusqu’où ces derniers vont vouloir et pouvoir intervenir pour sauver leur pavillon », explique Didier Bréchemier, associé du cabinet Roland-Berger, spécialiste des questioériennes, pour lequel, sans une taille critique d’au moins 20 appareils, « les compagnies africaines sont condamnées à naître et à renaître comme elles le font depuis vingt ans ».

Créer des synergies

« Le concept de mutualiser les ressources de divers pays pour qu’une compagnie transnationale atteigne une taille critique et que la desserte aérienne fonctionne est très intelligent, il faudrait absolument le reprendre et l’adapter au contexte actuel, en réglant les problèmes qui se sont posés pour Air Afrique », assure, enthousiaste, le consultant Sylvain Bosc, qui conseille plusieurs États africains et institutions financières internationales, après être passé par Corsair, South African Airways ou encore Qatar Airways.

https://www.jeuneafrique.com/wp-content/themes/ja-3.0.x/assets/img/mondial2018/quote-article.png") left top no-repeat;">RECRÉER AIR AFRIQUE EST UTOPIQUE, NOUS NE SOMMES PLUS DANS L’EUPHORIE DES INDÉPENDANCES

Ce dernier suggère un mélange savamment dosé de « saine concurrence sur certaines routes et de lignes protégées, à faire gérer via une délégation de service public ».

« Recréer Air Afrique est utopique, nous ne sommes plus aujourd’hui dans l’euphorie des indépendances », tranche l’ex-directeur général de la compagnie Pape Sow Thiam.

Plutôt que la création ex nihilo d’une nouvelle compagnie, l’ancien dirigeant imagine plutôt, dans un scénario qu’il définit comme « le meilleur possible », que les États qui ont des compagnies créent des synergies pour éviter les doublons et atteindre la masse critique indispensable, avant de déboucher sur une fusion « naturelle et harmonieuse ».

Un salut par Ethiopian Airlines ?

Le tout devant « éviter une trop grande politisation » et, dans la mesure du possible, « être géré par le privé ».

Ethiopian Airlines, compagnie rentable – même en 2020 ! –, avec une masse critique de plus de 100 appareils et des participations stratégiques à travers tout le continent – Asky, Tchadian Airlines, Malawian Airlines, Mozambique Airlines, et peut-être bientôt South African Airways –, est-elle la mieux placée pour suivre cette trajectoire ?

https://www.jeuneafrique.com/wp-content/themes/ja-3.0.x/assets/img/mondial2018/quote-article.png") left top no-repeat;">ETHIOPIAN EST ATYPIQUE DANS L’ENVIRONNEMENT AFRICAIN DU FAIT DE SA LONGÉVITE

Avec une flotte de 128 appareils, « c’est en tout cas la seule compagnie d’Afrique subsaharienne qui a réussi à monter un réseau puissant et mobile, et à atteindre la masse critique indispensable pour réussir sur le long terme », juge Didier Bréchemier.

« C’est une compagnie qui a voulu grandir, s’est donné les moyens de le faire, et est atypique dans l’environnement africain du fait de sa durée de vie [elle a été créée en 1946, ndlr]. Même avant le Covid-19, elle a montré sa capacité de survivre à des crises, allant jusqu’à déménager au Kenya pour ne pas faire les frais de la guerre Éthiopie-Érythrée », ajoute Ibra Wane, ancien directeur commercial d’Air Afrique, désormais à la tête de la filiale sénégalaise du courtier aérien français Avico.

Reste la question politique : aujourd’hui, Ethiopian est détenue à 100 % par l’État éthiopien, et même si ses dirigeants semblent avoir toute latitude dans la gestion de la compagnie, il est peu probable qu’elle puisse de ce fait s’ériger en « compagnie panafricaine ».

Sa privatisation, annoncée en 2018, a été reportée aux calendes grecques.

Asky assume son statut

Mais sa petite sœur, Asky (pour African Sky), revendique elle aussi le titre de digne successeur de l’ancien pavillon vert. Il faut dire qu’à son capital on trouve, outre la compagnie éthiopienne (qui en détient 18 %), des organisations elles-mêmes panafricaines – Ecobank (17e du classement JA des banques du continent en 2020), la Banque ouest-africaine de développement et la BIDC, chacune avec 18 % – le pavillon basé à Lomé a de quoi se revendiquer plus régional que togolais, comme le martèle sa devise, « la compagnie panafricaine ».

https://www.jeuneafrique.com/wp-content/themes/ja-3.0.x/assets/img/mondial2018/quote-article.png") left top no-repeat;">ASKY A REMPLACÉ AIR AFRIQUE, ET JOUE LE MÊME RÔLE DE CONNECTEUR

Dans ses mémoires, L’Afrique d’abord, son fondateur Gervais Koffi Djondo raconte comment il a été approché, en 2004, par le directeur général de la BCEAO, l’Ivoirien Charles Konan Banny, « qui a tout mis en œuvre pour [le] convaincre » de porter un tel projet, qui resterait privé.

« Asky a remplacé Air Afrique, nous avons exactement le même rôle de connecteur, mais dans une logique purement privée, sans aucune interférence politique », confie ainsi son directeur commercial, Nowel Ngala, en marge d’un entretien à Jeune Afrique, début mars.

Mais là encore, le risque d’obstacles politiques est réel. Une compagnie aérienne étant aussi un outil politique, « voir la réussite d’une compagnie basée dans le tout petit Togo rend fous certains dirigeants de la région, qui faussent un peu la concurrence en soutenant des sociétés publiques. Ces dernières peuvent ainsi proposer des tarifs plus attractifs que ceux d’une compagnie privée, créée pour faire de l’argent en menant des gens ou des marchandises d’un point A à un point B », commente un observateur du secteur.

Pour ce dernier, la question va être de savoir combien de temps encore ces États, durement frappés économiquement par la pandémie, vont pouvoir soutenir des compagnies nationales structurellement déficitaires. Finiront-ils par renoncer et laisser sa chance au privé ?

Vers des alliances au-delà de l’Afrique ?

Mais faute d’une entente panafricaine, Didier Bréchemier voit aussi un autre scénario se dessiner à la suite de l’entrée en vigueur de l’accord de Yamoussoukro, signé en 1999 pour libéraliser le ciel aérien, mais dont la mise en œuvre tarde.

« Avec ce nouveau cadre juridique, toutes les compagnies aériennes européennes, américaines, chinoises ou du Golfe vont vouloir un partenaire africain pour profiter de l’Open Sky continental, comme on peut déjà le voir entre Air France et Air Côte d’Ivoire ou entre Qatar Airways et Rwandair ».

Malgré des avancées telles que la Zlecaf pour renforcer la coopération intracontinentale, des deals internationaux plutôt que locaux pourraient bien dessiner le futur ciel aérien.

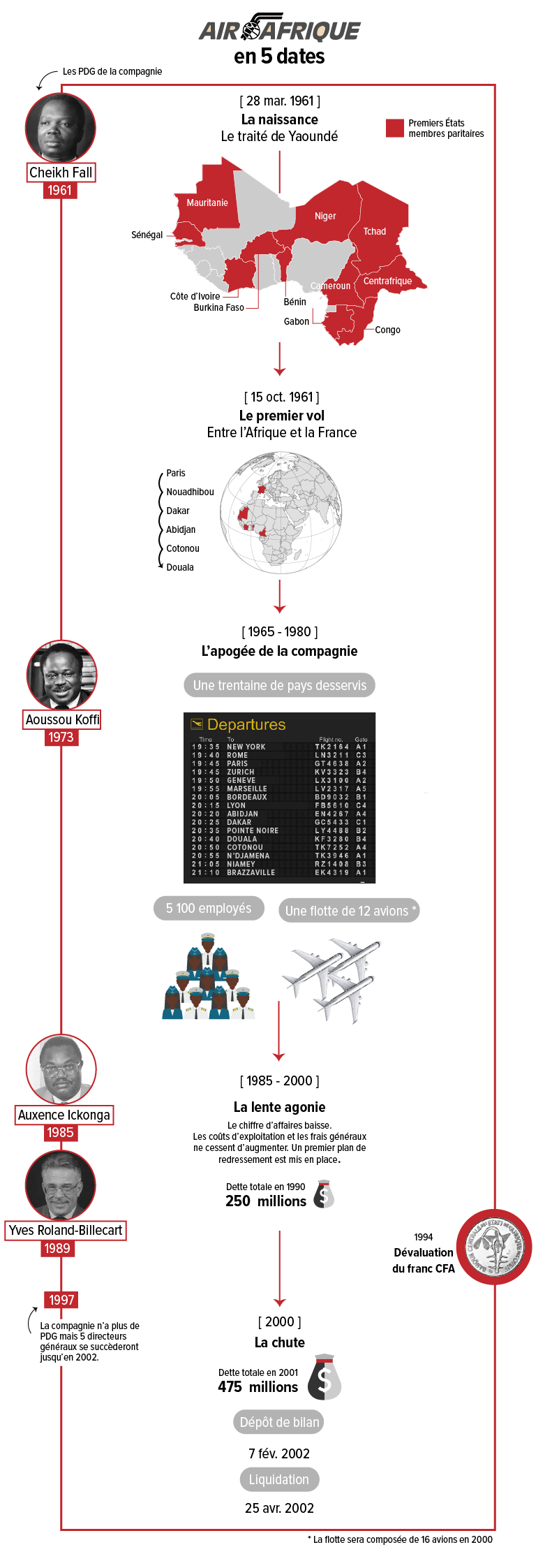

https://www.jeuneafrique.com/medias/2021/03/29/chronovf_plan-de-travail-1-107x300.png 107w, https://www.jeuneafrique.com/medias/2021/03/29/chronovf_plan-de-travail-1-365x1024.png 365w, https://www.jeuneafrique.com/medias/2021/03/29/chronovf_plan-de-travail-1-768x2153.png 768w, https://www.jeuneafrique.com/medias/2021/03/29/chronovf_plan-de-travail-1-548x1536.png 548w, https://www.jeuneafrique.com/medias/2021/03/29/chronovf_plan-de-travail-1-731x2048.png 731w, https://www.jeuneafrique.com/medias/2021/03/29/chronovf_plan-de-travail-1-600x1682.png 600w" alt="CHRONOVF_Plan de travail 1" width="801" height="2245" class="aligncenter size-full wp-image-1145543" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; text-align: center; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; height: auto;" />

https://www.jeuneafrique.com/medias/2021/03/29/chronovf_plan-de-travail-1-107x300.png 107w, https://www.jeuneafrique.com/medias/2021/03/29/chronovf_plan-de-travail-1-365x1024.png 365w, https://www.jeuneafrique.com/medias/2021/03/29/chronovf_plan-de-travail-1-768x2153.png 768w, https://www.jeuneafrique.com/medias/2021/03/29/chronovf_plan-de-travail-1-548x1536.png 548w, https://www.jeuneafrique.com/medias/2021/03/29/chronovf_plan-de-travail-1-731x2048.png 731w, https://www.jeuneafrique.com/medias/2021/03/29/chronovf_plan-de-travail-1-600x1682.png 600w" alt="CHRONOVF_Plan de travail 1" width="801" height="2245" class="aligncenter size-full wp-image-1145543" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; text-align: center; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; height: auto;" />