Le tragique embrasement survenu au Sénégal à la suite de la condamnation d’Ousmane Sonko au début de juin (plus d’une quinzaine de morts) ne laisse pas d’inquiéter. Comme en mars 2021, lors de l’arrestation de l’opposant. À chaque fois, l’étincelle Sonko a mis le feu aux poudres comme jamais dans l’histoire contemporaine de la démocratie sénégalaise, paralysant tout un pays et provoquant l’effroi d’une population qui n’a d’autre choix, lors de ces prurits de violence, que de se calfeutrer chez elle en priant pour que le pire soit évité.

Ce funeste scénario, dont on peine à imaginer la fin, on le doit à la conjonction de deux ingrédients principaux : d’un côté, la personnalité et la stratégie jusqu’au-boutiste de l’OVNI politique qu’est devenu le leader des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), de l’autre, la supposée volonté du chef de l’État Macky Sall de briguer un troisième mandat, contesté par ses adversaires. Au premier rang desquels Ousmane Sonko, qui en a fait son fonds de commerce, le levier de son ascension fulgurante, mais aussi son collier d’immunité face à une justice qui ne lui a laissé aucun répit durant ces derniers mois, qu’il s’agisse de la plainte pour viol d’Adji Sarr ou de celle en diffamation du ministre Mame Mbaye Niang.

Lapidaire comme de coutume, Sonko déclare que les magistrats sont aux ordres du pouvoir, que ces affaires ont été montées de toutes pièces, qu’il s’agit d’un vaste complot fomenté pour l’empêcher de devenir président. Il entend donc s’y soustraire par tous les moyens, y compris en incitant ses troupes à l’insurrection à chacune de ses convocations devant les policiers ou les juges. Inimaginable sous d’autres latitudes.

Le trublion devenu berserk

Que ses contempteurs tentent par tous les moyens d’exploiter ces dossiers judiciaires pour l’abattre ne fait aucun doute. Cela signifie-t-il pour autant qu’il n’a rien à se reprocher ou qu’il n’a aucun compte à rendre ? Si l’affaire Sarr, mal ficelée, ressemble plus à une sordide histoire de mœurs entre une « masseuse » tarifée et son client régulier, à qui elle réclamait des sommes de plus en plus conséquentes, consciente de la notoriété de l’édile et de sa propre capacité à salir sa réputation, sorte de vulgaire chantage auquel Sonko a visiblement refusé de céder, provoquant l’ire et la vengeance de cette adepte du body-body avec final extatique, il en va tout autrement de la plainte en diffamation de Mame Mbaye Niang.

En novembre 2022, le président des Pastef avait cru bon de jeter l’opprobre sur l’actuel ministre du Tourisme, fidèle lieutenant du chef de l’État. Dans une intervention publique, l’opposant avait ressorti de ses tiroirs un prétendu rapport attribué à l’Inspection générale des finances faisant état de détournements financiers massifs commis il y a plusieurs années par un organisme placé sous la tutelle de Mame Mbaye Niang. En creux, Ousmane Sonko l’accusait d’avoir personnellement tiré profit de ces prévarications supposées, lesquelles n’ont jamais donné lieu à des poursuites judiciaires. Manque de chance, ce rapport n’a jamais existé, et Sonko a tendu à ses ennemis, qui n’en demandaient pas tant, le bâton pour se faire battre…

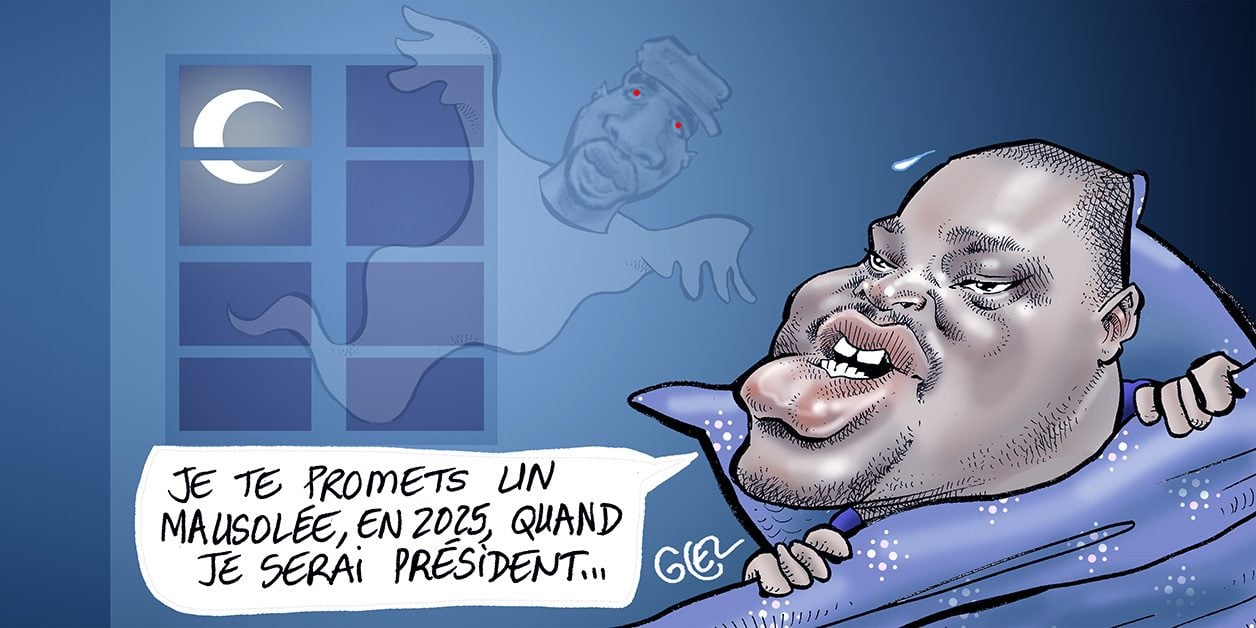

Depuis, le trublion de Casamance et maire de Ziguinchor, arrivé troisième lors de la présidentielle de 2019 (15 % des voix), s’est mué en véritable berserk, ce guerrier de la mythologie nordique qui entrait dans une fureur sacrée au moment du combat et que seule la mort pouvait stopper. « Le combat final se passera à Dakar. Soit Macky Sall recule, soit on le déloge du Palais. J’appelle toute la jeunesse qui croit en notre projet à tout laisser pour faire face à Macky Sall et en finir avec lui et son régime. » Difficile de faire plus clair…

« Je suis prêt au sacrifice ultime », a-t-il aussi déclaré. Ou encore : « J’ai fait mon testament. Si Macky Sall ne recule pas, soit il nous tue, soit nous le tuons », prophétisait-il en janvier, devant une foule de jeunes sympathisants survoltés. Là aussi, sous n’importe quel autre ciel africain, l’opposant serait aujourd’hui en prison après avoir proféré de telles menaces contre un président. Ce qui avait d’ailleurs fait dire un jour à Macky Sall lui-même : « Si le Sénégal n’était pas une authentique démocratie, croyez-moi, le sort d’Ousmane Sonko aurait été réglé depuis longtemps… »

L’opposant ne recule désormais devant aucune outrance : appels à l’insurrection et au meurtre du chef de l’État, donc, organisation de manifestations violentes, incitation à des cyberattaques contre les sites du gouvernement ou de la présidence, au sabotage ou à la destruction d’infrastructures nationales (dépôts de carburants, usine d’eau potable, centrale électrique, université Cheikh-Anta-Diop incendiée, RTS attaquée, etc.), aux pillages, aux jets de cocktails Molotov sur les domiciles de ministres…

Vendetta à la sauce arachide

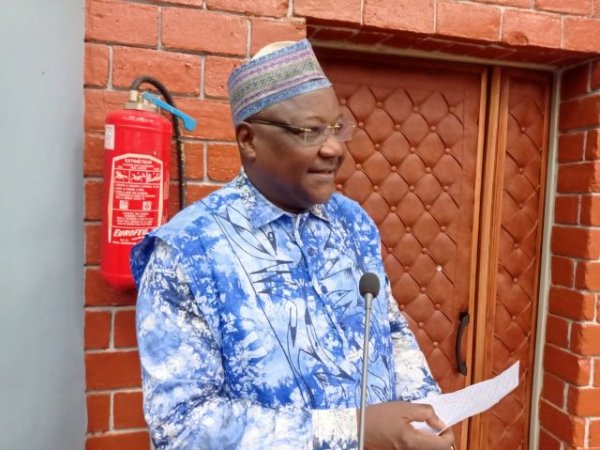

Comment en est-on arrivé là ? Très tôt, la bataille entre les deux hommes a pris des allures de vendetta à la sauce arachide. Tout a commencé en 2016. Sonko est alors un quasi inconnu. Inspecteur des impôts et des domaines, à la tête d’un syndicat fondé dix ans plus tôt, il dénonce les malversations financières de personnalités politiques et d’hommes d’affaires. Parmi eux, Aliou Sall, frère de Macky Sall. Le couperet tombe en août 2016 sous la forme d’un décret présidentiel : Ousmane Sonko est radié de la fonction publique pour « manquement à l’obligation de discrétion professionnelle ». C’est l’acte de naissance du politicien qu’il est devenu. Il est élu député l’année suivante, puis se présente à la présidentielle en 2019, où il arrive (loin) derrière Macky Sall et Idrissa Seck. Ce dernier ayant rejoint la mouvance présidentielle dans un de ces retournements de veste dont il a le secret, Sonko devient l’opposant numéro un.

Il catalyse les colères et les frustrations, dans une conjoncture propice (crise du Covid-19, conséquences de la guerre en Ukraine, dont une inflation galopante) et s’attire au passage les faveurs des radicaux de toutes obédiences. Proche des milieux salafistes depuis ses études, il plaît aussi aux « panafricanistes » de la vingt-cinquième heure hostiles à la France, dont il dénonce la prédation économique sur le continent.

Mais c’est en mars 2021, après son arrestation pour viol, que le tribun aux allures de premier de la classe est érigé en icône. Un complot ourdi par « Macky » pour éliminer l’opposant, estiment ses troupes. La thèse fait aussitôt florès. Et pour cause : cette mise en cause intervient après une succession d’autres affaires politico-judiciaires qui ont pu donner l’impression que la justice était téléguidée par le pouvoir pour écarter ses adversaires politiques, Karim Wade et Khalifa Sall en tête. Même si tout le monde savait que, dans leur cas, détournements de fonds il y a bien eu.

Duel à mort

Rivalités politique et ethnique, personnalité, parcours… Tout oppose les deux hommes. Sonko, bien que né à Thiès, est originaire du sud du pays, la Casamance, qui est son fief électoral et dont il draine derrière lui les populations, ainsi qu’une grande partie d’une jeunesse frustrée, sans perspective et manipulable, dans un pays où plus de la moitié de la population a moins de 25 ans. Macky Sall, ce Halpulaar de culture sérère (Peuls et Sérères représentent environ 40 % de la population, un immense vivier électoral pour le chef de l’État), a, lui, fait toute sa carrière dans la politique, dont il a gravi les échelons comme ministre et Premier ministre de l’ancien président Abdoulaye Wade, auquel il succède en 2012.

Le premier est vindicatif, radical et sait à merveille utiliser les réseaux sociaux pour se mettre en scène et communiquer, se rendre omniprésent et s’ériger en martyr alors que, dans les faits, il se comporte en boutefeu. Le second donne l’impression d’être débonnaire, est taiseux et se soucie comme d’une guigne de sa communication ou de son image, même si les événements de début juin et les critiques qui pleuvent depuis, notamment à l’international, l’ont affecté. Tous deux ont engagé un duel à mort qui fait craindre le pire à ceux, nombreux, qui se soucient de la stabilité du Sénégal, dans une région déjà suffisamment ébranlée. Puissent-ils se rendre compte de l’immense responsabilité qui est la leur et se hisser à la hauteur de l’histoire du pays de la Teranga.